© Peuples Noirs Peuples Africains no. 26 (1982) 6-20

|

|

A TRAVERS LES INEGALITES Aziz LAHLOU L'économie marocaine est celle d'un pays capitaliste sous-développé, situation qui ne doit rien à une quelconque malédiction naturelle ou humaine.

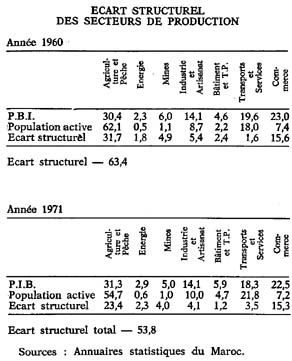

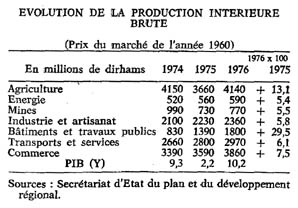

On remarque immédiatement une prépondérance du secteur agricole, une faiblesse des industries d'équipement par rapport aux industries extractives, un secteur tertiaire disproportionné, ce qui s'explique par l'importance du sous-emploi. La production et les échanges se présentent sous deux aspects : traditionnels avec l'agriculture non modernisée, l'artisanat, le petit commerce; moderne avec l'agriculture d'exportation, l'industrie des phosphates, les grandes banques. Le premier l'emporte en nombre de travailleurs, le second en valeur. [PAGE 7]

Cela se traduit par des déséquilibres graves, en particulier – et ce n'est pas propre au Maroc – la croissance démographique est supérieure à la croissance économique, ce qui a pour effet de diminuer les richesses de chacun, d'autant plus que la minorité privilégiée en accapare une grande partie.

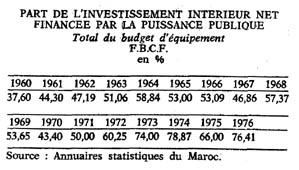

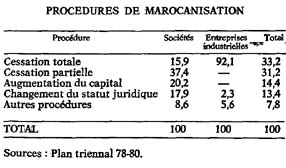

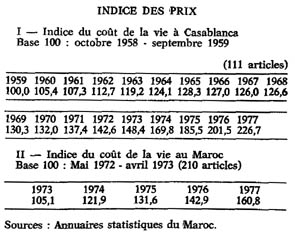

Le dernier trait de cette économie marocaine est d'être dépendante. L'établissement du Protectorat en 1912 livra le pays aux trusts français, surtout à la Banque de Paris et des Pays-Bas. L'indépendance politique de 1956 laissa à la finance étrangère une bonne partie du patrimoine national marocain, même si l'on a pu parler plus tard de « Marocanisation ». Cependant, les avantages matériels de la « Marocanisation » se révèlent vite illusoires. La petite-bourgeoisie voit son pouvoir d'achat s'éroder au fil des ans à cause de l'inflation. Pour les masses populaires, c'est un accroissement de la misère, dont les chiffres peuvent donner une indication. Comme dans beaucoup de pays en voie de développement, le secteur public marocain joue un rôle très important; durant le plan quinquennal 1973-1977 il a participé à près de 70 % des investissements, comme le montre le tableau ci-dessous. Ce secteur public est présent dans la banque et l'assurance, contrôle la presque totalité du secteur des transports et de l'énergie, tel l'office chérifien des phosphates (O.C.P.), créé en 1920. Mais il est aussi bien représenté dans l'agriculture et les pêches, les industries légères, de nombreux organismes de commercialisation.

[PAGE 8] Dans la réalité, il est utilisé comme « secteur d'accompagnement » au développement du capital privé, marocain et surtout étranger, intervenant de manière fort empirique lorsqu'un secteur est défaillant ou en crise, ou lorsqu'il y a carence du secteur privé.

Lorsque le « libéralisme économique » parle de planification, il s'agit plus de poésie que de vérité. Six plans de développement se succèdent de 1958 à 1980. Le plan quinquennal 1991-1985 commence à être appliqué. Tous ces pans ont en commun des orientations bien précises :

– Pas de changement des structures économiques existantes, mais de simples modifications partielles.

– Des créations d'industries, ou des soutiens à celles qui existent, ne présentant aucun effet multiplicatif. On continue d'importer, très cher, des biens d'équipement, tandis que les industries marocaines de transformation ne sont que des sous-traitantes de firmes étrangères. Aussi compte tenu du bon marché de la main-d'œuvre et des facilités accordées aux investissements étrangers, le Maroc apparaît comme un véritable paradis fiscal.

– Aide systématique aux exploitations irriguées, grandes productrices d'agrumes et de primeurs pour l'exportation, au détriment des exploitations céréalières ou de l'élevage, nécessaires à chacun.

[PAGE 9] « Economie extravertie », « dépendante », les formules sont nombreuses qui rappellent celle de 1955 : « l'indépendance dans l'interdépendance ». C'est finalement le dernier terme qui l'a emporté.

La crise économique mondiale et son accentuation sur la croissance au Maroc Nous pensons qu'il est difficile de définir l'évolution économique du Maroc, depuis la crise mondiale de 1973. Celle-ci marquerait une fêlure pour ceux qui parlent d'« Economie misérabiliste », « d'Indianisation du Maroc » et ne cessent de prédire des catastrophes : sans aucun doute, depuis quelques années, le Maroc ne se développe plus à la cadence rapide qu'il a connue après le quadruplement des prix des phosphates en 1974-75[1].

Mais les experts décèlent l'apparition du marasme bien avant la crise mondiale : et de fait, les programmes de lutte contre le chômage ont été lancés aussi bien en 1954-55, qu'en 1957 et en 1960. L'Indépendance, phénomène politique et humain, n'aurait fait que souligner des déséquilibres déjà en cours ou en déclencher ceux [PAGE 10] qui se préparaient. Cependant, des symptômes marquants, tels que la fuite des capitaux, se manifestent bien depuis l'indépendance – mais dans une conjoncture combien difficile où se conjurent comme à dessein le tourment des relations avec la France socialiste de François Mitterrand, la récolte famélique de 1981, etc. Mais il suffit de quelques éléments favorables pour que l'optimisme revienne et que les indices des statisticiens enregistrent de réels progrès. La prudence autorise simplement à dire que l'évolution économique du Maroc n'était déjà pas satisfaisante avant la crise mondiale.

Il appartient alors à la politique du gouvernement de transformer une situation de stagnation.

D'aucuns trouvent la politique économique du pays incertaine, puisqu'on n'enregistre pas d'expansion nouvelle : les hommes de droite et les hommes de gauche, les capitalistes et les syndicalistes la disent opportuniste. Les premiers l'auraient volontiers réduite au catalogue des conditions favorables à l'investissement privé étranger, les seconds rappellent que les vraies voies de la croissance économique ne sont pas encore suivies. Pourtant les efforts de changement de structures ont fini par faire réfléchir, sinon convaincre.

Nous pensons que l'économie marocaine a désormais été analysée de façon satisfaisante : les grands ouvrages sur le « tiers-monde » et les « nations prolétaires », les études récentes particulières au Maroc faites par des experts qui lui sont attachés, ont à la fois fourni les schémas globaux et les applications concrètes. Il est bien connu que l'économie marocaine est à prédominance « primaire », qu'elle est « désarticulée », et bien sûr en « voie de développement » il s'agit maintenant de décider des moyens les plus efficaces pour inverser cette série d'épithètes. Une telle recherche est cependant plus difficile au Maroc qu'ailleurs; l'économie y est plus développée, mais le mal y est peut-être plus profond : il y a plus de difficultés et plus de moyens. [PAGE 11]

Sans attacher une importance excessive à des concepts qui ne constituent que des instruments d'analyse scientifique, il est pratique d'étudier la politique économique marocaine en fonction de la dépendance et du dualisme. Il y a des degrés acceptables de dépendance et de dualisme qui sont l'expression même d'une vie sociale et internationale mouvante et ouverte : il y en a d'autres par contre [PAGE 12] qui découragent l'action : ce sont ceux-ci que le Maroc veut éliminer.

La notion d'une politique économique et financière nationale s'est infléchie peu à peu en celle de libération économique. La politique monétaire et la politique d'industrialisation, comme dans un autre ordre d'idées la formation de cadres, illustrent comment le Maroc s'est efforcé à résoudre un problème complexe.

Le Maroc n'est pas un pays industriel mais il possède des industries, l'ensemble de ces activités représente, selon les années, jusqu'à 30 % de la production intérieure brute. Il s'agit toujours d'une industrie de transformation : il n'existe pas d'industrie lourde; cette situation tient à l'histoire même de ce secteur, dû à des initiatives privées généralement françaises, c'est-à-dire dans une perspective parfois étrangère aux exigences d'un développement national. Il s'agit aussi de petites ou moyennes unités, et plus rarement de grandes entreprises. Enfin, on distingue une industrie traditionnelle, que l'on appelle souvent à tort artisanat, et une industrie moderne.

L'industrie de transformation demeure le domaine d'élection de l'initiative privée. Pour en épauler le dynamisme, l'Etat met à sa disposition, d'une part, le B.E.P.I. qui peut assumer les études et apporter une participation capitaliste, d'autre part, la Banque Nationale pour le Développement Economique (B.N.D.E.), organisme de crédit à moyen et à long terme. De fait, une série d'investissements importants est en cours, par coopération entre l'investisseur privé – soit étranger, soit marocain – et le B.E.P.I., ou la B.N.D.E., ou ces deux organismes ensemble (usine de montage de camions, de montage de véhicules automobiles, usine de pneumatiques, filature de coton, usine d'outillage mécanique, de tracteurs ... ).

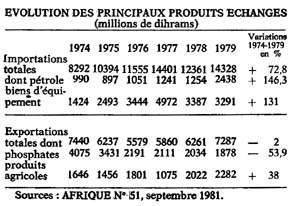

L'exécution du plan dans le domaine de l'industrialisation posera en termes nouveaux le problème de la balance des paiements. De l'équilibre statique, il faudra bien passer à un équilibre – ou à un déséquilibre – dynamique et à un niveau élevé. Ce sera la tâche la plus facile : pendant les années mouvantes et tourmentées, le secteur moderne a continué de se développer en de nombreux domaines. Dès lors, un effort coordonné d'industrialisation, avec des moyens considérables mais non démesurés, [[PAGE 13] doit entraîner de grands progrès. Une hardiesse monétaire est donc impliquée, au sein d'une coopération internationale, qui comportera nécessairement et largement un nouveau dialogue marocain avec ses partenaires étrangers. L'économie marocaine est parvenue, au terme d'un plan triennal de redressement (1978-1980), à réduire le déficit de sa balance des paiements d'une façon substantielle, grâce notamment à un effort d'exportation. Cet effort a porté surtout sur les phosphates et l'acide phosphorique, ressources principales du pays, et aussi sur les agrumes qui ont connu une campagne exceptionnelle[2]. Pour leur part, les exportations de phosphates avaient atteint en septembre 1980 6 803 millions de dirhams, ayant augmenté pour les neuf premiers mois de 1980 de 35,20 % par rapport à 1979.

Mais, la situation de la production agricole et industrielle ainsi que celle des échanges est catastrophique. C'est dans le domaine céréalier et sucrier, denrées vitales pour les travailleurs, que le déficit est le plus sensible. Il faudra importer chaque année qu'il y a de mauvaises récoltes, 18 à 20 millions de quintaux de blé, près de 500 000 tonnes de sucre, importations qui reviendront à près de 2 milliards de Dh : c'est tout le problème de l'indépendance et de la sécurité alimentaire du pays qui est posé. Il en est de même dans l'industrie où la progression n'a été que de 2 % en 1979 et pas de grands progrès en 1980. Des secteurs entiers, surtout ceux qui sont liés à la demande intérieure, sont en crise « asphyxiante ». D'où des baisses de production et des faillites avec licenciements totaux ou partiels.

Le secteur tertiaire subit le contrecoup de ces difficultés en même temps qu'il ressent fortement la baisse du pouvoir d'achat des travailleurs. Dans le domaine des échanges extérieurs. s'il y a des améliorations, elles sont fragiles et précaires. En juin 1980 les réserves en [PAGE 14] devises ont été à ce point réduites qu'elles ne couvraient qu'une seule semaine d'importation. Ceci ne fait que mieux souligner la nécessité de développer les productions agricoles vivrières et le potentiel énergétique marocain.

Quand, dans un pays, l'accroissement démographique ne s'accompagne pas d'un développement correspondant des ressources économiques, les exigences de la population ne peuvent plus être satisfaites : il y a « surpeuplement ».

Notons qu'en dépit des apparences, cette nation est une des plus imprécises que manient le Géographe et l'Economiste : ceux-ci savent combien elle est complexe et contingente; mais ils connaissent aussi toute son importance dans l'élaboration d'une politique qui se voudrait constructive.

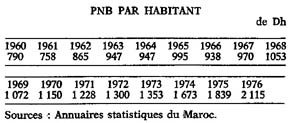

L'ACCROISSEMENT DES INEGALITES SOCIALES Profondément inégalitaire, la société marocaine ne peut dissimuler ses stigmates, surtout s'ils sont révélés par une enquête de la Banque Mondiale publiée en 1979 (parue dans Libération, hebdomadaire de l'U.S.F.P., mars-avril 1980[3]). Le P.N.B. par tête d'habitant est en 1978 de 550 dollars, ce qui place le Maroc au 14e rang parmi les vingt Etats arabes et à l'avant-dernier rang au Maghreb. Ce chiffre n'est d'ailleurs qu'une moyenne vue de la misère de la grande masse des Marocains. 28 % de la population urbaine et 45 % de la population rurale ont des ressources inférieures au seuil de pauvreté absolue, fixé à 1275 Dh, par an et par personne. Au total 7 millions de pauvres absolus. Entre 1960 et 1970, le nombre de ménages pauvres a doublé, le nombre de ménages riches s'est accru de 39 %. Entre 1962 et 1977 c'est 1 255 000 Marocains qui ont été rejetés dans la pauvreté absolue[4]. [PAGE 15] Seule une minorité de travailleurs bénéficie de la sécurité sociale, à condition de toucher un salaire minimum et d'exercer un certain type d'emploi. Peut-on parler d'éducation nationale ? Dans ce pays de 20 millions d'habitants on compte 72 % d'analphabètes adultes. Le taux de scolarisation dans le premier degré qui est de 65 % (Tunisie : 100 %), tombe à 17 % pour le second degré et à 3 % pour le supérieur. Machine à éliminer, le système d'éducation est outrageusement sélectif, multipliant les échecs par les différents examens-barrages, utilisant largement la langue française comme critère de sélection des élites.

Au cours des vingt dernières années, une croissance de la production de 5 à 6 % par an jusqu'en 1976, puis de 3 % de 1977, rapportée à une augmentation de la population de 2,6 % par an, n'a permis qu'une faible augmentation du revenu moyen par tête, évaluée à 550 dollars en 1978 – comme nous l'avons vu ci-dessus. Les revenus agricoles, en stagnation de 1971 à 1978, ont particulièrement souffert de la sécheresse de l'automne 1980 et, compte tenu de l'amélioration relative de la production en zone irriguée, l'évolution en zone « bour » (sèche) a dû être régressive. Les revenus salariaux dans l'industrie peuvent s'apprécier par référence au S.M.I.G., fixé à 391 dirhams par mois en 1977 et relevé de 40 % en 1979, barre toute symbolique puisqu'on estime que 60 % des entreprises payent des salaires inférieurs.

La situation financière n'a cessé de se dégrader au cours de la décennie. Les codes d'investissement se sont multipliés à partir de 1973. En cours de révision depuis 1978, ils accordent des avantages exorbitants aux éventuels investisseurs; ainsi, le code des investissements immobiliers, publié à la fin de 1980, prévoit des exonérations fiscales totales pendant quinze ans. L'épargne intérieure privée reste, malgré tout, très insuffisante; [PAGE 16] or l'épargne publique elle-même se réduit et ne représente plus que 2,5 % des recettes ordinaires dans le budget 1981. Force est de recourir de plus en plus aux prêts extérieurs, accordés par des organismes internationaux ou des consortiums bancaires multinationaux. L'endettement extérieur augmente donc sans cesse, atteignant 7 milliards de dollars à la fin de l'année 1980.

Les appels répétés à l'étranger imposent des modifications de la politique d'investissement dans une optique dictée par les firmes multinationales. La crise mondiale accentue les déséquilibres et rend plus fragile encore l'économie marocaine.

La crise atteint son point culminant en 1977-1978, ouvrant une ère de marasme, concrétisée par la promulgation du plan triennal 1978-1980. Officiellement présenté comme une « pause » dans les transformations de la Société marocaine, ce plan ne comprend plus que des mesures partielles qui concernent surtout l'achèvement de projets déjà entamés au cours du plan précédent. Les investissements publics sont ainsi considérablement réduits tandis que les mesures d'encadrement du crédit sont renforcées. Malgré cela, le déficit budgétaire, nul en 1973, s'accroît inexorablement (8,2 milliards de dirhams en 1979) face à l'incompressibilité des dépenses de fonctionnement et de certaines dépenses d'équipement.

[PAGE 17]

L'ACCROISSEMENT DES DISPARITES REGIONALES L'équipement des ménages fait apparaître des situations souvent dramatiques : 60 à 90 % des habitations rurales sont considérées comme vétustes, insalubres ou précaires, alors que, pour 20 %, la population urbaine vit dans des bidonvilles où les conditions d'hygiène (2 000 usagers par borne-fontaine, absence d'évacuation des déchets) contribuent à la dégradation de l'état sanitaire.

A titre d'exemple, à Casablanca, dans le bidonville des Carrières centrales, chaque habitant dispose de 2 m2, pas d'hygiène, pas d'équipement socio-culturel; joli contraste avec les luxueuses villas du front de mer[5].

Les villas de rêve poussent sur les collines d'Aïn-Diab et d'Anfa, comme des champignons. Alors que dans les bidonvilles, la foule déambule entre des baraques de tôle dans des ruelles larges d'à peine plus d'un mètre.

[PAGE 18] La faiblesse des revenus explique naturellement celle de la consommation. Celle-ci diminue encore du fait que les subventions de la Caisse de compensation, qui modèrent les prix des produits de première nécessité (et qui, d'ailleurs, profitent le plus aux catégories aisées – 22 % seulement des subventions vont aux sept millions de pauvres absolus), sont progressivement remises en question. Les relèvements de prix – ainsi en septembre 1980 pour le lait (+ 14,9 %) ou pour le sucre (+ 11,6 %) – ne cessaient de provoquer grèves et manifestations, qui ont connu leur point culminant le 20 juin 1981 à Casablanca.

Ces moyennes reflètent mal les disparités extrêmes de situations. D'une façon générale, les milieux ruraux, majoritaires (environ 60 % de la population), sont les plus défavorisés : la population vivant en dessous du seuil de la pauvreté absolue, si elle représente 28 % des citadins, correspond à 45 % des paysans. A l'intérieur de chaque groupe, les inégalités s'accroissent. D'après l'étude de la BIRD, les dépenses de consommation des ménages ruraux les plus pauvres (20 % des ruraux) avaient diminué de 36 % au cours de la décennie 1960. Il n'est pas rare de trouver, d'autre part, des écarts de salaires allant de 1 à 100 dans les entreprises industrielles.

Les emplois industriels à forte valeur ajoutée, demeurent encore trop peu nombreux, alors que se développent les emplois à très faible productivité, évoquant une économie plus profondément marquée par le spéculatif, la consommation que par un caractère productiviste. La multiplication des emplois d'un commerce hypertrophié et parcellisé, des transports urbains, des services domestiques, d'un artisanat de réparation aux formes multiples, révèle les caractères du processus actuel de croissance dont les implications économiques et sociologiques marquent profondément la vie quotidienne des travailleurs marocains.

Le problème de l'emploi des jeunes aggrave encore plus nettement les difficultés présentes. Même les branches d'activité grosses consommatrices de main-d'œuvre à l'exception de l'artisanat primitif ou dégradé, apparaissent, paradoxalement, faiblement ouvertes aux classes d'âge actif les plus jeunes. [PAGE 19] La concentration géographique des activités, tant agricoles qu'industrielles, aggrave les inégalités entre les régions. La province du Sud, aride, montagneuse, la plus pauvre est aussi celle qui a le moins profité de la croissance malgré la régionalisation du plan 1973-1977 et l'octroi, en 1976, d'une charte communale qui met en place une déconcentration administrative toute théorique pour les petites communes dont les ressources, parfois, ne dépassent pas 500 dirhams par an[6].

La stagnation contribue au maintien d'un taux de chômage élevé. Il est supérieur au taux officiel (environ 10 % de la population active), qui se fonde sur une sous-évaluation systématique de la population active (surtout des femmes, dont 9 % seulement sont considérées comme actives, et des jeunes, qui commencent à travailler très tôt), et se voit encore aggravé par l'arrêt de l'émigration vers l'Europe.

Dans ces conditions, les besoins élémentaires de la plus grande partie de la population sont mal, ou pas du tout, satisfaits.

[PAGE 20]

Chez beaucoup d'industriels marocains et dans certains milieux financiers, particulièrement touchés par les mesures d'austérité et l'inflation (environ 15 % par an) transparaît un évident découragement qui se traduit par une extrême prudence dans les affaires. Le gouvernement déplore naturellement cette absence d'esprit d'initiative, qu'il met sur le compte de « l'égoïsme et de l'attentisme des nantis », auxquels il cite volontiers en exemple « la patience et l'abnégation des humbles »[7]. « Le fossé s'élargit effectivement entre riches et pauvres », reconnaît Hassan II qui dénonce notamment « ce chancre qu'est le secteur semi-public ».

Mais « si les riches boudent, les pauvres, eux, commencent à grogner ». Jamais le Maroc n'avait eu à souffrir d'une telle vague de grèves depuis l'automne 1978. Les causes de cette tension sociale sont connues : des salaires bloqués ou insuffisamment revalorisés, une crise du logement endémique[8] et une sensible augmentation (10 à 35 %) des produits de première nécessité : (farine, sucre, huile), malgré les subventions d'un montant de 150 milliards de Dh attribués par la Caisse de compensation. Ce mécontentement est exploité par les organisations syndicales dont l'agressivité a pu renaître à la faveur d'une démocratisation certaine de la vie politique.

A ces difficultés économiques, et venant aggraver le malaise social, s'ajoutent la corruption, la spéculation et l'affairisme. Beaucoup de Marocains reprochent, d'autre part, au gouvernement de fermer les yeux sur les agissements de certaines dynasties bourgeoises connues qui, contrôlant les quinze cents plus grosses sociétés marocaines, « tiennent l'économie dans une toile d'araignée »[9].

Aziz LAHLOU

[1] Les phosphates, dont les cours tombent de 68 à 30 dollars la tonne en 1976, constituent l'essentiel des exportations qui comprennent, en outre, des produits agricoles (agrumes, tomates ... ) de plus en plus concurrencés par la production des autres pays méditerranéens. [2] En 1969, le Maroc avait conclu avec la C.E.E. des accords exclusivement commerciaux qui accentuèrent la concentration géographique de ses échanges extérieurs puisque, de 1970 à 1973, la part des exportations vers la C.E.E. passera de 60 à 64 %. Or, dans le même temps, des avantages au moins similaires étaient accordés par la C.E.E. aux concurrents du Maroc (Israël, Grèce, Espagne et Portugal) réduisant ainsi le bénéfice que celui-ci espérait obtenir. [3] Se fondant essentiellement sur des enquêtes de consommation réalisées en 1959-1960 et en 1970-1971, en extrapolant jusqu'en 1977, la B.I.R.D. détermine un «seuil de pauvreté absolue», qui représente le « niveau des dépenses nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux d'un ménage ou d'un individu ». [4] Cf. Monique Ginet : « Quand s'accroissent les inégalités », in : Le Monde Diplomatique, p. 5, juillet 1981. Il n'existe pas de société sans conflits. Il n'existe pas de sociétés sans classes. Toute société est stratifiée. Les conflits, ou plus précisément la nécessité de gérer les conflits, sont de fait constitutifs de toute société. Nous pouvons dire la même chose de façon différente : l'existence collective des hommes est partout marquée par l'inégalité. Il y a une inégalité constitutive, physique, nerveuse, biochimique, ou, pour parler le langage de Rousseau, « naturelle » entre les êtres. Les dons du corps et de l'esprit sont inégalement répartis. Il s'ajoute à cette inégalité première une inégalité nouvelle et bien plus grave, c'est l'inégalité institutionnelle. [5] Cf. l'article de Roland Delcour, « Deux planètes différentes », in Le Monde du 1er juillet 1981. [6] Pour des études quantifiées, voir Philippe Simonot : « Maroc, une politique sociale absurde », in : Jeune Afrique, No 1060 du 29 avril 1981. [7] Paul Balta : « Le Maroc entre deux feux », in : Le Monde des 18 et 19 avril 1979. [8] La population urbaine, estimée à 8,5 millions de personnes, atteindra, en l'en 2000, plus de 21 millions sur une population qui sera alors de 37 millions. [9] P.M. Doutrelant, dans un article paru dans Le Nouvel Observateur du 2 juin 1979, « Le roi et les "soixante familles" », en donne une description extrêmement critique. Cf. de même un autre article « Travail, incertitude et arbitraire », in : Lamalif, No 128, septembre 1981. |