© Peuples Noirs Peuples Africains no. 55/56/57/58 (1987) 220-260

|

|

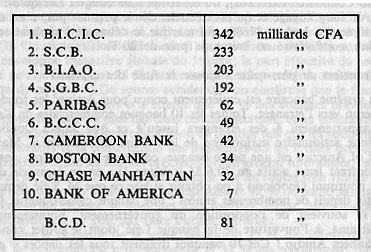

« BARDÉE DE DIPLÔMES » ET LA NÉCESSITÉ DE LA LUTTE POUR LA DÉMOCRATIE AU KAMERUN Siméon KUISSU La situation économique et politique du Kamerun remplit d'inquiétude non seulement les Kamerunais mais aussi les étrangers qui ont des intérêts à défendre dans ce pays. Elle déçoit les Africains et beaucoup « d'amis de l'Afrique » qui avaient placé des espoirs dans « l'exemple Kamerunais ». Beaucoup de gens semblent surpris par l'ampleur de la dégradation de cette situation, mais bien peu de gens vont au fond de la réflexion sur ses causes, et se contentent trop souvent des lieux communs qui sont habituellement avancés pour expliquer toutes les difficultés des pays sous-développés, et qui gravitent autour de la crise mondiale et de la détérioration des termes de l'échange. Pourtant, il n'y a de surprenant dans l'évolution du Kamerun sous le régime de M. Biya que la rapidité avec laquelle les choses se sont détériorées sur tous les plans. En effet ce qui arrive est la conséquence de la crise du néo-colonialisme, crise qui se développe sous nos yeux depuis les dernières années du règne d'Ahidjo, et contre laquelle l'U.P.C. avait mis Biya en garde dès novembre 82 en ces termes : « ... Si ce dernier (M. Ahidjo) a battu en retraite, nul doute que son valet, Paul Biya, n'a pas plus d'atout pour bloquer le changement. La crise qui a acculé Ahidjo à la démission ne pourra donc que s'approfondir : elle acculera Biya à la faillite s'il ne change pas de cap. » L'originalité de M. Biya et de son équipe du R.D.P.C. a été seulement d'imprimer leur marque personnelle et particulièrement néfaste à cette évolution. A – La faillite économique de système néo-colonial Tout comme la crise globale du régime de dictature du parti unique néo-colonial, la faillite économique actuelle résulte de l'accélération d'un processus inhérent à la nature même du néo-colonialisme. Les mécanismes économiques structurels de l'exploitation néo-coloniale sont les causes fondamentales du sous-développement. Tout a été dit sur le néo-colonialisme économique, et pourtant il faut chaque fois le redire, en dégager les caractéristiques essentielles pour les avoir constamment à l'esprit. Ceci est d'autant plus nécessaire qu'en cette période [PAGE 221] de crise aiguë fleurissent toutes sortes de théories qui prétendent expliquer ce qui nous arrive en oubliant sciemment l'essentiel. L'incurie évidente de M. Biya et de son équipe ne suffit pas pour expliquer toute la situation. Nos relations économiques avec les pays étrangers ont lieu essentiellement avec les pays occidentaux, en tête desquels vient la France. Ces relations sont marquées par le phénomène de l'échange inégal : « La croissance des prix à l'importation l'emporte en permanence sur celle des prix à l'exportation... »[1]. En 1981/82 par exemple les prix à l'importation ont augmenté de 62 %[2] alors que les prix de nos produits de base n'ont augmenté que de 28,8 % pour le cacao, 27,7 % pour le café, 12,5 % pour le coton. La couverture (en valeur) des importations par les exportations était en 1970 de 86 % et en 1984 (hors pétrole) de 66 % seulement. Cela veut dire : 1o Que les échanges sont déséquilibrés au détriment du Kamerun et 2o que ce déséquilibre va en s'accentuant d'année en année. Cette détérioration des termes de l'échange fait que nous devons produire toujours plus pour importer des quantités équivalentes de marchandises. C'est-à-dire que les Kamerunais doivent travailler toujours plus, créer toujours plus de plus-value pour acquérir la même marchandise occidentale, c'est-à-dire la même plus-value parfois même une plus-value inférieure étant donnée l'augmentation de la productivité du travail dans les pays capitalistes développés. Il y a donc transfert de plus-value vers ces pays. C'est cela l'échange inégal. Cette inégalité ne résulte pas seulement de la différence de productivité du travail entre le Kamerun et la France, elle est l'expression d'un rapport de force. En effet ce sont les pays capitalistes qui fixent à la fois les prix des produits qu'ils nous vendent, et les prix des produits que nous leur vendons. Ils ne fixent pas les prix, ils les imposent ! car la variation de nos prix est tendantiellement à la baisse constante et ceux de leurs prix tendantiellement à la hausse constante. Dans ces conditions nos économies souffrent dès le départ d'un handicap insurmontable économiquement. Comment un enfant qui est continuellement saigné peut-il être en bonne santé, et à plus forte raison se développer ? Pour permettre le développement du pays, il faut d'abord lever cette hypothèque. Nous en sommes au 6e plan quinquennal de développement (1986-1991) mais, 27 ans après l'indépendance, on attend toujours le décollage économique que l'on annonce comme imminent depuis plusieurs années. Le 5e plan quinquennal (1981-1986) n'a pas été correctement réalisé. C'était prévisible et nous l'avions dit[3]. On ne peut en effet assurer le développement économique en comptant essentiellement sur les financements extérieurs (56 %), en négligeant les industries industrialisantes, [PAGE 222] en laissant le système bancaire et le crédit aux main des étrangers qui transfèrent chez eux les fonds indispensables à l'investissement. En 1984, les investissements étrangers au Kamerun ont été de 88,8 milliards CFA tandis que dans la même période, 181,1 milliards ont été transférés à l'étranger[4]. On reconnaît officiellement[5] que, « Prévue initialement à 40 % de l'enveloppe financière globale du 5e plan, la part effective du secteur privé ne représente que 25 % au terme des trois premières années d'exécution de ce plan ». De source occidentale on confirme que le financement des investissements n'a atteint que 50 % des sommes prévues, en moyenne. Ce taux est plus bas dans certains secteurs, et au contraire plus haut dans les secteurs improductifs ou de prestige tels que les équipements administratifs et la construction des ministères où les crédits prévus ont été dépassés. Selon les sources officielles[6] en général surévaluées, ce taux a été de 64 % pour les routes par exemple. Or les routes sont vitales pour notre économie (76 % du trafic marchandise et 92 % du trafic passagers). La réalisation récente de quelques axes routiers lourds, attendus depuis l'indépendance, ne doit pas faire oublier cet échec. – Dans le domaine de la santé, seulement 17 % des infrastructures, 39 % de la formation professionnelle et 32 % du recrutement du personnel prévus ont été réalisés. – L'agriculture par contre s'est bien tenue, avec 86 % de la production prévue dès la 4e année. Ceci prouve que 10 l'essentiel de l'effort national repose sur les paysans. L'agriculture représentait 31 % de PIB en 1978 (avant le pétrole) et 21 % en 1985 (pétrole compris). Le pétrole et toutes les ressources minières ne représentaient que 11,5 % du PIB en 1985. 20 Lorsque les projets de développement reposent avant tout sur l'effort national, (cas de la production agricole) ça marche mieux que si tout est attendu des investissements extérieurs (cas des routes par exemple). Le 6e plan, (86-91) pour les mêmes raisons que le 5e et les autres, ne sera pas réalisé. De plus, les orientations économiques qui y sont définies ne correspondent pas à la réalité : d'un côté on prétend que « la mise en place d'unités industrielles de grande dimension dont les études seront lancées au cours du 6e plan devra être le reflet de la volonté politique manifeste de doter le pays d'une base industrielle autonome »[7], de l'autre on se prépare à privatiser les grandes entreprises d'État qui devraient servir de base à la construction de ces unités. D'un côté on veut donner la primauté au développement des PME nationales sur les investissements étrangers, de l'autre on asphyxie ces mêmes PME par un système de crédit anti-national. D'un côté on veut, pour mettre le pays à l'abri des fluctuations des cours mondiaux des produits bruts, promouvoir l'exportation de produits transformés ou manufacturés sur place qui ont effectivement plus de valeur sur le marché international que les produits de base, de l'autre, la part de ces derniers produits dans nos exportations ne cesse de baisser. D'une part on veut promouvoir le commerce extérieur, de [PAGE 223] l'autre on ferme les délégations à l'étranger du C.N.C.E. (Centre National du Commerce Extérieur), ou on réduit leur budget. Lorsqu'on part pour un long voyage et qu'on trébuche dès le premier pas, c'est mauvais signe. Le budget 87/88, qui marque le début de l'application du 6e plan a été révisé en baisse de près de 20 % ! Au transfert de plus-value s'ajoute la fuite des capitaux Le système bancaire est entièrement conçu pour drainer les fonds du Kamerun vers l'étranger. Toutes les 10 banques commerciales du Kamerun appartenaient à des étrangers jusqu'à ce que James Onobiono devienne actionnaire majoritaire de la « Bank of America ». Mais la Bank of America est une petite banque, comparée aux 9 autres, comme le montrent leurs actifs au 30.6.85 (tableau 1); on se demande d'ailleurs pourquoi Onobiono a pu obtenir si vite ce que M. Lélé demande en vain depuis de nombreuses années : une banque camerounaise. Chacun se souvient de l'opposition du gouvernement, notamment de M. Ntsama, à l'ouverture de la banque Lélé, dont le projet remonte aux années Ahidjo ! Ces 10 banques drainent tous les dépôts y compris au moins 16 % des dépôts de l'État; mais les fonds publics dans ces banques dépassent 16 % si on y inclut les sommes colossales déposées par les entreprises d'État, en particulier l'O.N.C.B.P., la C.N.P.S., et les fonds du compte hors budget rapatriés en secret de l'étranger et qui proviennent essentiellement, mais pas exclusivement – des ventes pétrolières. Que font ces 10 banques commerciales de cet argent ? Elles le transfèrent à l'étranger vers les places financières où les taux d'intérêt sont plus élevés, pour les livrer à la spéculation financière. Ces transferts sont visibles et légaux et n'ont rien à voir avec l'évasion secrète de capitaux qui relèvent de la fraude ou des détournements de fonds. Mais les deux phénomènes s'additionnent pour priver l'économie kamerunaise de l'épargne nécessaire à l'investissement. C'est ainsi que la balance des opérations courantes est chroniquement déficitaire : – 6,1 % du PIB en 78, – 7,1 % de 79 à 81, + 1,2 % de 82 à 85 (effet pétrole). Si, dans notre balance des paiements, la balance commerciale est excédentaire (+ 12,4 % en 1980, + 56,5 % en 83), la balance des services, qui représente essentiellement le transfert des revenus du capital et le remboursement de la dette, est quant à elle toujours déficitaire (– 39,6 % en 1980, – 187 % en 1983)[8], c'est ce qui est officiellement reconnu dans le 6e plan[9] : « Du côté de la balance des paiements le déficit structurel des invisibles contrebalance la tendance à l'excédent commercial généré par le mouvement des marchandises observé depuis 1983-84 ». En fin 85, les dépôts extérieurs des banques kamerunaises se montaient à 163 milliards. Avec la croissance cancéreuse de la spéculation financière en Occident, ces dépôts ont certainement considérablement augmenté depuis 1985. Comme l'a écrit notre camarade Koss[10] « Il est inadmissible, surtout dans un pays sous-développé, qu'une bonne partie des fonds bancaires (près du quart) !) soit placée à l'étranger, alors que les banques se financent pour plus de 80 % à partir des ressources locales ! [PAGE 224]

Jusqu'à quand l'argent des Kamerunais continuera-t-il de financer les marchés financiers et les entreprises de certains pays industrialisés ? » Tous les discours de M. Biya sur la nouvelle stratégie industrielle, visant à faire moins de grosses entreprises produisant des biens de substitution à l'importation, et à favoriser plus les PME est absolument vide de sens quand on sait que l'État n'a aucun pouvoir sur les banques, qui sont toutes privées et presque toutes étrangères, et ne peut donc pas orienter le crédit. La structure du crédit consenti par les banques à partir des liquidités qui restent dans le pays est incompatible avec l'investissement productif; 73 % des crédits sont à court terme, 26 % à moyen terme, et seulement 1 % à long terme[11]. On avoue officiellement que « Pour ce qui est de la participation bancaire au développement, l'orientation et la structure des crédits bancaires n'obéissent pas toujours aux objectifs des différents plans quinquennaux du fait de la rigidité structurelle de mobilisation des crédits, du placement des fonds à l'extérieur par les banques en quête d'une meilleure rémunération et surtout de l'insuffisance des fonds propres ». Ainsi, les activités du secteur tertiaire et notamment celles à caractère commercial et immobilier, sont encore privilégiées dans la distribution des crédits notamment à court terme (90 % de l'ensemble des crédits) au détriment de l'agriculture et des PME/PMI »[12]. Reste la 11e banque, la B.C.D. (Banque Camerounaise de Développement) : elle ne fait pas le poids face aux 10 larrons. En 1985 elle n'a pourvu que 3,3 % des crédits à l'économie, contre 78,3 % pourvus par les banques commerciales, et 18,4 % des crédits publics provenant de la B.E.A.C.[13]. Bien qu'étant une donnée particulière aux anciennes colonies françaises, les effets négatifs de notre appartenance à la zone franc doivent être [PAGE 225] considérés comme structurels, car ils sont inhérents aux mécanismes d'exploitation par les néo-colonialistes français : sous prétexte de garantir les monnaies africaines, la France spolie les membres de cette zone de leurs recettes en devises. Celles-ci sont en effet obligatoirement déposées au Trésor français où chaque État africain se voit attribuer un compte dit d'opération, et où il doit racheter les devises nécessaires à ses transactions hors de la Z.F. Quand ce compte est excédentaire, ce qui est le cas pour le Kamerun par exemple depuis plusieurs années, le Trésor français ne paie pas d'intérêt mais dispose de ces devises à sa guise. A l'inverse, quand le compte est déficitaire, l'État africain paie des agios. Quand ce déficit est chronique, la France ne garantit plus le pays concerné. En somme, la France ne garantit « la monnaie » d'un pays africain que dans la mesure où l'économie de ce pays garantit la sienne. De surcroît, le franc CFA (colonie française d'Afrique, rebaptisée communauté financière africaine après 1960) étant lié par une parité fixe au franc français (1 FF = 50 CFA), les économies africaines subissent fâcheusement les contre-coups des dévaluations successives du FF dans leur commerce en dehors de la Z.F. Ce mécanisme fait de la France, selon le mot de l'économiste kamerunais le regretté Tchundjang Pouémi, « le seul pays au monde à avoir réussi l'extraordinaire exploit de faire circuler sa monnaie, et rien que sa monnaie, dans des pays politiquement libres ». C'est un formidable moyen de pression sur les pays africains pour les obliger à commercer avec la France. C'est un atout d'une importance capitale entre les mains de la bourgeoisie française dans la concurrence avec les Nords-Américains, Japonais et Ouest-Allemands en Afrique. Il est indispensable d'avoir présentes à l'esprit ces données structurelles, fondamentales, constantes, pour aborder la crise économique actuelle. En effet, cette attitude évite de tomber dans l'erreur qui consisterait à faire porter toute la responsabilité de la crise actuelle sur M. Biya et son équipe en ignorant les causes lointaines et profondes du sous-développement. Cette erreur est grave dans la mesure où elle entraîne automatiquement l'illusion qu'il suffirait de changer M. Biya et son équipe pour que tout aille bien. D'autres ont déjà fait cette erreur en 1982 en s'imaginant que le remplacement d'Ahidjo par les « technocrates bardés de diplômes » allait résoudre la crise. Or il n'en n'a rien été. Ce n'est pas seulement d'un changement d'hommes que le Kamerun a besoin, mais d'un changement de cap, de politique. - Les imperfections du capitalisme tropical : Bien qu'il fût, pendant 7 ans, le premier ministre d'Ahidjo qui l'avait soi-disant chargé des questions économiques, Paul Biya n'a pas inventé les défauts de l'économie kamerunaise. Cet homme peut-il inventer quelque chose ? On retrouve les mêmes travers dans les économies des pays voisins, à des degrés divers. La plupart des déséquilibres de gestion actuels existaient au cours de la période Ahidjo. La tentation est irrésistible de reproduire ici le texte de la motion de soutien des hommes d'affaires kamerunais à P. Biya en 1983, énonçant leurs griefs à la gestion [PAGE 226] d'Ahidjo : « La Communauté des hommes d'affaires camerounais réunis ce jour à la Chambre de Commerce, d'industrie et des Mines du Cameroun à Douala, sous la présidence de M. Noucti Tchokwago, président de la Chambre de Commerce, adresse la motion de soutien suivante à son Excellence Paul Biya, Président de la République et chef de l'État : Considérant le désordre qui régnait dans l'économie camerounaise au moment de votre accession à la magistrature suprême, désordre caractérisé par :

2) Un oubli volontaire des vrais hommes d'affaires au profit d'aventuriers sans patentes, ni autres titres réglementaires, aventuriers ayant perturbé profondément les circuits commerciaux et donnant ainsi à notre pays l'apparence d'une économie saine (sic); 3) Un octroi complaisant des crédits bancaires sans garanties ni possibilités de remboursements; 4) Une tolérance voire un encouragement d'une fraude douanière organisée; 5) Une généralisation des contrebandes par terre, mer et air ; 6) Une libre circulation sur notre territoire national d'une monnaie n'ayant pas cours dans nos banques... Condamnons avec la dernière énergie les individus nostalgiques d'un passé féodal et révolu (sic) pour leurs activités criminelles ayant menacé de porter atteinte à la sécurité de la République » Ils pourront refaire la même motion au successeur de Biya. Cette description pourrait s'appliquer à quelques variantes près, en changeant l'échelle de magnitude, à l'économie du Nigeria voisin par exemple. Elle s'applique à la situation actuelle au Kamerun qui présente les mêmes déséquilibres : – Les crédits sont distribués sur des bases tribales et de copinage à la faveur de la « bêtisation » de la direction de la presque totalité des banques et institutions financières, et au détriment des authentiques acteurs de l'économie nationale. Ces crédits ne sont pas remboursés et sont considérés par les banques comme de l'argent perdu. Au temps d'Ahidjo, les bénéficiaires de ces largesses prenaient la précaution de « mourir » et de « renaître » sous un faux nom pour échapper à toute poursuite. Aujourd'hui, les bénéficiaires de cette manne ne se cachent même pas. Ils sont là en chair et en os, arrogants et insolents vis-à-vis des agents de recouvrement. Ces créances cumulées au 30.6.86 se montent à 174 milliards ![14] – La sous-traitance des marchés publics est systématique. Ils sont attribués souvent à des individus étrangers aux affaires, qui vont ensuite les négocier avec les professionnels de l'économie. Ceux-ci présentent leurs devis en général surévalués car ils y intègrent le coût du risque [PAGE 227] inhérent aux retards de paiement de I'État. Les factures présentées à l'administration sont celles des bénéficiaires du marché qui ajoutent aux devis des professionnels, qu'ils gardent sur eux, leurs marges bénéficiaires. Comme ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère, cette manipulation aboutit en général au doublement, c'est-à-dire à une surfacturation de 100 %, qui obère lourdement les finances publiques. – La corruption et les détournements de fonds publics connaissent leurs plus beaux jours sous le règne du « renouveau » et de la « moralisation », ce qui a fait pousser ce cri d'horreur à Etame Nlédi, patron du syndicat unique du R.D.P.C. dans le Wouri : « Je voudrais dire que nos lois et règlements pour la survie de notre économie, devront être respectés de telle manière, non pas qu'on brandisse la rigueur et qu'on clame la Moralisation, alors pourtant que le népotisme, le principe de deux poids deux mesures, en somme toutes les formes de gangrène sociale hypothèquent le développement et le progrès du Cameroun, à force de fermer les yeux sur toutes sortes d'immoralités ». – La fraude fiscale et douanière continue en effet comme avant. La contribution des recettes douanières au budget de l'État a diminué en valeur relative : 109 milliards en 1980 (52 % des recettes budgétaires) à 169 milliards en 1984 (31,8 % des recettes budgétaires). Le montant de la fraude fiscale serait environ égal au montant des sommes effectivement recouvrées. Les liquidités ainsi soustraites aux finances publiques et aux circuits normaux de l'économie par toutes ces malversations, sont placées dans les banques des pays occidentaux, ou dépensés bêtement, le plus souvent à l'étranger, dans des achats de luxe. Cette exportation illicite de capitaux, véritable détournement de fonds vient s'ajouter aux transferts des banques commerciales pour anémier l'économie. Pour la seule période de mai et juin 1987, près de 300 milliards CFA sont ainsi sortis de notre pays. Dans ces conditions, on mesure le ridicule des accusations plus ou moins officielles selon lesquelles les « tontines » sont la cause de l'assèchement des liquidités des banques. C'est vraiment chercher une querelle d'Allemand aux hommes d'affaires qui pratiquent cette méthode traditionnelle d'épargne. Dans un contexte où le système bancaire n'est plus fiable, où vous ne pouvez pas retirer l'après-midi ne serait-ce qu'une partie de votre argent déposé le matin à la banque, où la banque ne vous accorde pas de crédit pour financer votre affaire, et surtout où une trop grande partie de l'argent du pays s'en va à l'étranger, le recours aux tontines n'est pas seulement une réaction instinctive de conservation, c'est une mesure de sauvegarde de l'économie nationale, dans la mesure où l'argent des tontines reste et tourne dans le pays. Cet argent est un apport vital pour le secteur dit informel. On désigne ainsi tout ce qui n'est ni du secteur moderne (grosses entreprises privées et parapubliques, fonction publique) ni du secteur rural. Il regroupe donc les 40 000 PME du Kamerun qui emploient moins de 10 personnes, les professions libérales, et la foule des « débrouillards ». L'importance économique de ce secteur informel est considérable : De source occidentale confirmée par les données officielles [PAGE 228] (6e plan) on estime qu'il emploie 400 000 personnes, c'est-à-dire autant que les secteurs privé et parapublic réunis, plus que la fonction publique (170 000), et qu'il a créé environ 20 000 emplois par an de 1980 à 1984, soit autant que les secteurs privé et parapublic réunis, plus que la fonction publique (8 000). Le problème des sociétés d'État L'existence d'entreprises publiques dans les économies capitalistes tropicales ne s'explique pas par les mêmes raisons que dans les économies des pays capitalistes développés. Dans les pays capitalistes développés, les entreprises publiques quand elles existent, comme en France, en RFA ou en Grande-Bretagne, sont nées au cours du développement du capitalisme, comme pour atténuer les effets néfastes du capitalisme sauvage tels qu'on peut les observer actuellement aux USA par exemple. Tandis que dans nos pays, l'État s'est improvisé « capitaliste » parce qu'il n'y avait pas de capitalistes privés. La bourgeoisie kamerunaise alors naissante ne disposant pas du capital suffisant pour créer de grandes entreprises, l'État a fourni les capitaux avec l'intention déclarée de rétrocéder plus tard ces entreprises au secteur privé dès qu'il serait capable de racheter les parts de l'État. Ainsi fut mise sur pied là S.N.I., holding par laquelle transitent les participations de l'État dans la plupart de ces sociétés. Aujourd'hui le secteur public occupe une place prépondérante dans l'économie nationale. Avec plus de 60 entreprises entièrement ou majoritairement publiques, ce secteur intervient dans tous les domaines de l'activité économique : agriculture, industrie, commerce, services. Selon les sources occidentales, il représente 40 % de la valeur ajoutée dans l'industrie manufacturière, 7 % du PIB c'est-à-dire plus de la moitié de l'apport de cette industrie au PIB, qui est de 13 % derrière l'agriculture (25 %) et le pétrole (17 %). Avec 50,7 milliards d'investissement en 1984, la S.N.I. intervient pour 6,2 % de la formation brute de capital fixe. Ainsi présentées, les entreprises publiques pourraient constituer un levier entre les mains de l'Etat pour orienter l'économie, garantir la réalisation des plans quinquennaux, et donc contribuer à la croissance économique. Or il n'en n'est rien. En proie à de grosses difficultés, ces entreprises constituent globalement plutôt une charge pour l'État. La mission de la Banque Mondiale et du F.M.I. commandée par Biya pour faire le « diagnostic » des maux dont souffrent les sociétés d'État a retenu pas moins de 10 causes des performances décevantes de ces sociétés :

– projet sans logique économique; – excès de personnel;; – structures bureaucratiques; – pas d'incitation à une bonne gestion; – objectifs mal définis; [PAGE 229] – poursuite d'objectifs sociaux sans compensation financière claire politisation de la gestion; – manque de flexibilité dans l'adaptation aux circonstances du marché; – structure de financement inadéquate (recours excessif à l'emprunt). Selon cette mission de la B.M., bien peu parviennent à l'autofinancement, et la plupart perdent de l'argent :

40 milliards en 1984, 52 milliards en 1986. Les champions de cette hémorragie sont CELLUCAM (fermée en 1986), CAMSUCO, ALUCAM qui, à elles trois totalisent la majorité des pertes. Les mesures de restructuration et de réhabilitation de ces sociétés, proposées par la commission gouvernementale tiennent en un mot : privatisation. Il ne faut pas privatiser : Plusieurs considérations militent contre la privatisation des sociétés d'État comme solution à leurs difficultés : la première c'est que la raison même qui a justifié au départ l'engagement de l'État existe toujours. Certes, depuis 1960 s'est formée une bourgeoisie kamerunaise. Mais la surface financière de celle-ci reste faible, comparée à la bourgeoisie occidentale. Elle a augmenté son capital pendant ce quart de siècle, mais la bourgeoisie occidentale a augmenté le sien encore plus, grâce au mécanisme de l'échange inégal. Ce mécanisme de l'exploitation néo-coloniale ne lèse pas seulement les travailleurs, mais aussi les patrons kamerunais qui voient leur échapper la plus grande partie de la plus-value créée au Kamerun et transférée à l'étranger. Le gouvernement est conscient de cette considération puisque ses amis occidentaux lui prêtent la pensée suivante. « Face au manque de ressources d'investissement et à l'expérience industrielle limitée du secteur privé national, le gouvernement considère toujours nécessaire de parrainer les investissements dans les secteurs productifs, mais avec l'objectif de transférer ces investissements au secteur privé après une certaine période de temps, dès que possible (quand ?). Seules les activités stratégiques, comme les services publics, les hydrocarbures, et certaines industries de base resteraient sous contrôle de l'État ». Il y a contradiction à affirmer d'une part que le secteur privé national manque de ressources d'investissement et d'expérience industrielle et d'autre part à établir un programme de privatisation à court terme (5 ans). Cette contradiction apparente traduit probablement les pressions auxquelles est soumis le gouvernement kamerunais de la part de la B.M. et du F.M.I. Elle confirme le point de vue de l'U.P.C. selon lequel la libre concurrence, le libéralisme prôné par les impérialistes pour [PAGE 230] l'Afrique signifie la loi du plus fort, et la privatisation dans ce contexte, une recolonisation économique directe. La deuxième considération c'est qu'il y a quelque chose de scandaleux et de profondément injuste à donner à des individus privés le fruit du travail de la collectivité nationale. Ceci est valable même si le secteur privé national était capable de racheter les parts de l'État. Racheter est un bien grand mot, car on sait, à partir d'autres expériences de privatisation ailleurs, comment les choses se passent : entre les copains et les coquins. De plus, au Kamerun, en l'absence de cotation boursière, comment sera fixé le prix de l'action ? La troisième raison, la raison fondamentale, c'est qu'il ne suffit pas de changer le titre de propriété d'une entreprise pour que, comme par un coup de baguette magique, elle se redresse et marche. Ce n'est pas le titre de propriété qui est la cause des difficultés des entreprises d'Etat ! S'il en était ainsi, il n'y aurait pas de canards boiteux parmi les entreprises privées, et des entreprises saines parmi les sociétés d'État. La réalité c'est que les lois du marché, les critères de gestion économique s'imposent à toute entreprise, privée ou publique, qui veut faire du profit. Pourquoi le propriétaire qu'est l'État ne pourrait-il pas les appliquer comme le font les propriétaires privés ? L'État doit veiller à ce que la création et la gestion des entreprises d'État répondent à une logique économique, aux lois du marché, aux critères de gestion économique et sociale. Ainsi ces entreprises pourront à la fois faire du profit et s'intégrer harmonieusement dans l'ensemble de l'économie nationale. La tentation de l'État de vouloir résorber (bien faiblement d'ailleurs) le chômage de manière administrative en engageant une pléthore d'employés dans les entreprises publiques est erronée. L'excès de main-d'œuvre quand elle est réelle, tue l'entreprise. Alors qu'une entreprise qui tourne bien dégage des profits qui peuvent être réinvestis dans d'autres secteurs pour créer de nouveaux emplois, des emplois productifs facteur de développement et non des emplois parasitaires qui au contraire freinent le développement. Il peut paraître paradoxal aux yeux de certains, qu'un upéciste, partisan du socialisme par définition, défende le profit. Il ne s'agit pas d'un profit abstrait. La grande différence entre deux entreprises qui font du profit, mais l'une appartenant à l'État et l'autre au secteur privé, est que le profit de l'entreprise d'État bénéficie à la collectivité nationale tandis que le profit de l'entreprise privée ne bénéficie qu'à un groupe d'hommes, voire à un individu seul. Mais il faut aussi préserver un certain profit privé. Dans la sociétê kamerunaise telle qu'elle est actuellement, il y a des bourgeois détenteurs de capitaux, des petits bourgeois détenteurs du savoir-faire économique, technique et technocratique, et la grande masse des ouvriers et paysans dont le travail crée l'essentiel de la richesse nationale. Et tout ce monde aux intérêts divergeants, parfois contradictoires doit vivre en harmonie dans un même pays. La condition principale de cette vie commune c'est une répartition acceptable des richesses nationales. Il faut payer mieux les travailleurs, mais il faut aussi rémunérer le capital. Il n'est pas question de [PAGE 231] jeter les riches à la mer ou dans la fosse aux lions. Il est question de les amener à partager. Pour que les entreprises d'État soient bien gérées et que leurs profits bénéficient à tous, il faut que l'État soit démocratique. Pour que les profits du secteur privé ne soient pas excessifs et ne compromettent pas l'équilibre social, il faut aussi que le pays soit démocratique. Seule la démocratie permettra aux syndicats de défendre leur pouvoir d'achat, et aux organismes de contrôle d'obliger le secteur privé à payer la douane et les impôts, à des taux par ailleurs démocratiquement fixés. – Les effets de la conjoncture sur l'économie nationale Le régime a pour toute explication à ses difficultés économiques la crise mondiale. Chacun sait que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la seule explication, ni même la principale. Mais il est bien vrai, par contre, que la crise du capitalisme mondial retentit négativement sur les économies des pays sous-développés. N'importe quel gouvernement kamerunais qu'il soit réactionnaire ou progressiste, ou même upéciste, aurait à faire face à des difficultés dues à la conjoncture internationale, mais il y a probablement d'autres façons d'y faire face, avec plus de succès que M. Biya, dans un pays comme le Kamerun. 1. L'effet pétrole (tableau 2, p. 232) Il y a eu les années fastes. Il y a maintenant les années noires. Mais le plus dur, concernant le pétrole est devant nous, si on en croit les prévisions des milieux occidentaux bien informés. La production pétrolière a commencé en 1978 et fut cachée pendant plusieurs années au peuple kamerunais. Négligeables au début, les revenus pétroliers nets pour le Kamerun, tous frais déduits et la part des compagnies pétrolières payée, ont été multipliés par 10 en 5 ans, passant de 43 milliards en 1980 à 406 milliards CFA en 1985. Bien que la production ait augmenté en 86 atteignant 9 millions de tonnes, les revenus pétroliers en 86 n'ont pas été supérieurs à ceux de 85, du fait de la chute du prix du baril. Si les royalties versées par les compagnies pétrolières sont budgétisées et représentent 1/4 du budget de l'État, l'essentiel des revenus pétroliers (environ les 2/3) est viré dans un compte hors budget (C.H.B.) à l'étranger en dehors du trésor français. Cette disposition présentée par le régime comme une marque de prudence, pour que « le pétrole ne tourne pas la tète aux Kamerunais » est en réalité une disposition scélérate qui met ces fonds à la discrétion du chef de l'État Ahidjo d'abord, Biya ensuite. Les louanges dont se couvre le régime kamerunais et qui sont relayés par les milieux occidentaux, au sujet d'une prétendue « gestion saine, responsable et prudente »[15] sont largement immérités. Si la gestion était si saine, il n'y aurait pas besoin de cacher l'argent du pays dans un C.H.B., d'où les retraits et les rapatriements de fonds sont opérés dans le secret. Que des fonds ainsi rapatriés et budgétisés aient permis le financement de certains [PAGE 232]

[PAGE 233] grands travaux, l'embauche dans la fonction publique, un certain investissement économique en maintenant la dette extérieure à des niveaux assez bas, ne doit pas faire oublier que les deux chefs d'état successifs ont largement pioché dans le C.H.B. pour eux-mêmes, et ont gaspillé beaucoup de cet argent dans des réalisations de prestige. L'effondrement des prix à la fin de 1985 a entraîné un manque à gagner important, aux effets d'autant plus néfastes qu'ils coïncidaient avec la diminution de la production et du cours du dollar. Si la gestion avait été « saine, prudente et responsable », ce mauvais coup aurait trouvé dans nos réserves financières une parade qui eût mis notre économie à l'abri de la tempête. Mais les réserves étaient biens basses... Si la production continue au rythme de 8 millions de tonnes/an, elle devra s'arrêter dans un peu plus de 5 ans (et peut-être moins si le prix continue à baisser) car les réserves d'exploitation rentable sont évaluées à 40 millions de tonnes seulement. Ce n'est pas seulement « une gestion saine, prudente et responsable » qu'il faut, mais un projet économique tenant compte de cette donnée. L'effet dollar Le pétrole étant payé en dollars, on imagine que le passage du cours de cette monnaie de 500 F CFA à 250 F CFA, en gros, entraîne une réduction de moitié de nos revenus pétroliers. Ce n'est pas entièrement juste. Un dollar vaudra toujours un dollar. De sorte que nos achats dans la zone dollar ne devraient pas être affectés par la dépréciation de cette monnaie. Quand la France dévalue son franc, cela n'affecte pas nos échanges avec elle, mais seulement nos échanges hors de la zone franc. Ce qui est néfaste c'est l'obligation de passer par le trésor français pour changer nos dollars, ce qui nous fait subir tous les reculs du franc français face aux autres monnaies, sans bénéficier de ses raffermissements face à ces monnaies quand nous voulons changer des CFA en devises. La chute des cours des produits agricoles de base devrait, elle aussi trouver une parade dans la caisse de l'O.N.C.P.B. L'O.N.C.P.B. prélève sur les revenus des produits de base. Ces prélèvements sont en principe destinés à stabiliser le revenu des planteurs, en soutenant le prix qui leur est payé lorsque les cours mondiaux chutent. Mais on observe sur l'exemple du cacao (tableau 3, p. 234) que l'écart entre le cours mondial et le prix au paysan est toujours important, parce que les ristournes aux planteurs sont insuffisantes et parce que de nombreux intermédiaires au Kamerun et à l'étranger se servent au passage. Même les amis occidentaux de M. Biya avouent que les revenus agricoles servent plus à financer le gouvernement qu'à rémunérer les paysans. Étant donné le volume énorme des sommes détenues par l'O.N.C.P.B. (l'agriculture représente 22 % du PIB en 1984), cette caisse devrait jouer un rôle important dans l'économie nationale, non seulement en soutenant le revenu des paysans, mais aussi en soutenant l'investissement et en permettant au pays de résister au choc des effondrements périodiques [PAGE 234]

[PAGE 235] des cours mondiaux des produits de base. L'O.N.C.P.B. ne peut assurer ce rôle en raison de 2 handicaps : d'une part elle dépose tout son argent dans les banques commerciales (les 10 larrons), et celles-ci comme on le sait les transfèrent à l'étranger pour spéculer ou pour financer les économies des pays riches ! D'autre part depuis que le biyaïsme a vidé les caisses de l'État, celui-ci prélève dans les caisses de l'O.N.C.P.B. pour faire face à ses difficultés de trésorerie, notamment pour payer les fonctionnaires. En somme le paysan est « grugé » 3 fois, et même 4 fois : 1er coup : on prélève (trop) sur le fruit de vente à l'étranger de sa production. 2e coup : il paie des impôts sur ses maigres revenus. 3e coup : les technocrates fanfarons de Biya pillent les caisses de l'État (et donc les impôts des paysans). 4e coup : le paysan doit repayer par le biais de l'O.N.C.P.B. pour que l'État puisse contenter ses technocrates. C'est une sorte de 2e impôt indirect et intolérable ! Selon le Président de la République (discours télévisé de février 1987), les effets conjugués de la baisse du prix du pétrole, du cours du dollar et des prix des produits de base ont fait perdre à notre pays 200 milliards de F CFA en 1986. Ce n'est pas la mer à boire pour le Kamerun, dont le produit intérieur brut de 3 195 milliards en 1984 peut être estimé à près de 5 000 milliards en 1987. L'endettement du Kamerun a triplé en l'espace de 3 ans (voir tableau 4) passant de 475 milliards de F CFA à 1 400 milliards en 87 (sept.). On a trop souvent dit que les revenus pétroliers avaient permis au Kamerun un faible taux d'endettement. Si la gestion économique avait été « saine, prudente, et responsable », il n'y aurait pas dérapage de l'endettement, sauf pour promouvoir l'investissement. Ce qui ne semble pas avoir été le cas puisque les milieux du F.M.I. et de la B.M. reprochent justement à Biya de n'avoir pas comprimé les investissements à temps, lorsque les difficultés de trésorerie étaient prévisibles (dès 85). L'endettement sert en fait à compenser le manque à gagner causé par la dilapidation des fonds publics. Les bourgeoisies bureaucratiques dépensent, mais c'est le peuple qui paie, car c'est sur les recettes d'exportation, c'est-à-dire sur le fruit du travail des Kamerunais que seront prélevés les remboursements. Le service de la dette (remboursement du capital + les intérêts) était de 12 % des recettes d'exportations en 1984. Et ce n'est pas une consolation s'il est plus bas que dans la plupart des pays d'Afrique Noire. Ce serait une consolation éphémère, car il est estimé à 31 % pour 1987. De plus la dette kamerunaise qui était comme celle de beaucoup de pays africains, publique à 75 %, change de structure. Elle est de plus en plus privée et donc plus lourde à payer. Le bilan économique lamentable de la « technocratie bardée de diplômes » Si donc, le sous-développement du Kamerun résulte essentiellement :

c) des effets de la crise mondiale du capitalisme sur l'économie nationale. Quelle est alors la part de responsabilité de M. Biya et de son équipe dans la situation catastrophique du Kamerun ? C'est là une question très importante, de la réponse à laquelle dépend la façon de concevoir les perspectives de sortie de la situation actuelle. Avant d'entrer dans le détail, on peut déjà répondre en un mot que la lourde responsabilité de l'équipe Biya a été non seulement de ne pas mettre en œuvre une politique capable de contrer ces mécanismes néfastes qui ne sont pas du tout une fatalité, mais pire de s'y soumettre et même d'accentuer ceux qui dépendent du gouvernement kamerunais (les déséquilibres de gestion). Que n'a-t-on pas dit de Paul Biya quand il est arrivé au pouvoir ? Ceux qui ont regardé la télévision française à l'époque se souviendront des accents pathétiques de M. Hervé Bourges, alors PDG de la première chaîne de télévision française, vantant ce « technocrate bardé de diplômes ». De fait il fut une période où Mme Tsanga était au sein du gouvernement kamerunais la seule à ne pas être diplômée de l'enseignement supérieur. Mais elle, c'est une autre affaire. Elle avait d'autres atouts. Face au désordre économique et au mécontentement qui régnaient vers la fin de la tyrannie d'Ahidjo, les stratèges du néo-colonialisme avaient dû penser que le remplacement d'Ahidjo par des technocrates à la direction du pays permettrait une meilleure gestion économique. C'était oublier que ceux que les Kamerunais appelaient « les imboucs » – c'est-à-dire des gens peu instruits – dirigeaient le pays mais que c'était les technocrates qui faisaient marcher l'appareil d'Etat. [PAGE 237] M. Biya lui-même était déjà, depuis 1975, premier ministre chargé des questions économiques ! Il n'est donc pas étonnant de constater aujourd'hui qu'ils n'ont pas mieux réussi que leurs anciens maîtres, dits les « imboucs ». Au temps d'Ahidjo, les technocrates supportaient de moins en moins que l'appareil d'État repose sur eux, sans qu'ils bénéficient aussi des mannes de l'État détournées par la bande à Ahidjo. Leur comportement une fois arrivés au pouvoir, fait penser à celui d'un alcoolique sevré de longue date, précipité dans une grosse cuve pleine de vin. Que fait-il ? Il nage tant bien que mal pour ne pas se noyer, mais ne résiste pas à la tentation de boire, au point de devenir ivre (comme ce ministre de Biya qui, déjà saoul à 10 heures du matin, rabroue ses visiteurs). Et, affaibli par l'alcool, il sombre peu à peu... – L'équipe de M. Biya a repris les défauts de la gestion d'Ahidjo, en les aggravant considérablement, sans avoir l'excuse de l'ignorance. Ils ont dilapidé incroyablement vite les fonds de l'État. Les sommes détournées sont le plus souvent allées à des usages économiquement illogiques, anti-nationaux, ce qui a encore aggravé la crise, accéléré la récession. Les dépenses absurdes, frivoles ou de prestige, atteignent un niveau insupportable. M. Kohl, le chancelier d'Allemagne Fédérale, en a été écœuré. Pour la réception gigantesque que M. Biya lui a offerte, à l'occasion de sa récente visite officielle au Kamerun, on avait fait venir de France des containers entiers de fleurs. Réflexions de l'hôte : « Chez nous, même quand on reçoit des hôtes de marque étrangers, on n'a pas de salle aussi grande. » Après ça on ne cherchera pas une querelle d'Allemand à M. Khol, s'il refuse les crédits demandés par M. Biya qu'il a renvoyé au F.M.I. Il n'a pas envie de donner son argent à quelqu'un qui va le jeter par la fenêtre, surtout quand cette fenêtre donne sur Paris. Cette gestion biyaïste a conduit l'économie nationale au triste tableau suivant : – L'activité industrielle est en baisse, de même que l'activité commerciale, ce que reflète bien la baisse d'activité du port de Douala. La balance des paiements courants accuse un déficit de 500 millions de dollars. – La production cacaoyère baisse, en partie du fait des vieillissements des plantations qui ne bénéficient plus assez des attentions de l'État depuis l'avènement du pétrole. L'autosuffisance alimentaire tant vantée connaît de sérieuses difficultés. – L'évasion des capitaux atteint un rythme diabolique : plus de 300 milliards CFA pour la seule période de mai-juin 87. La fraude douanière ampute 50 % du trafic (70 milliards de manque à gagner). – Les liquidités des banques commerciales se sont effondrées. Le trésor public est pratiquement vide et au rythme où vont les choses, l'État sera en complète cessation de paiement à brève échéance. Il n'arrive plus à payer ses fonctionnaires, ne respecte plus ses engagements auprès du secteur privé. Sa dette interne, c'est-à-dire les sommes qu'il doit à ce secteur, dépasse 70 milliards CFA. D'où de nombreuses faillites et des licenciements massifs d'ouvriers et de cadres. Par exemple, rien que [PAGE 238] pour la ville de Douala il y a eu plus de 700 licenciements entre mars et mai 86, ce qui est beaucoup dans un pays où l'on compte en tout et pour tout 570 000 salariés[16] (en dehors du secteur rural), pour une population active de plus de 4 millions ; ce qui fait seulement 14 % de populations actives effectivement employées. La population active, c'est la population en âge de travailler (16 à 60 ans). – Dans le même temps nos avoirs extérieurs fondent à toute vitesse. L'État rapatrie les devises pour faire face à ses difficultés. C'est ainsi que 240 milliards ont été prélevés du C.H.B. en 1986. Les réserves extérieures sont tombées de 900 milliards en 85 à 400 milliards en 1986. Combien en 1987 ? La France et les pays occidentaux ne veulent pas renflouer les caisses sans l'aval du F.M.I. Ce ne sont pas les 12 milliards promis par la caisse centrale de coopération économique à Botto à Ngon, (alors ministre des finances) ni les 90 milliards promis à Biya par M. Kohl qui pourront compenser l'évasion frénétique des capitaux. Le gouvernement sera donc amené en 88 à puiser encore plus dans nos réserves extérieures, et à recourir à l'endettement. La dette publique, moins chère, n'étant plus possible sans le F.M.I., c'est, et ce sera de plus en plus la dette privée. Mais le Kamerun a perdu sa crédibilité sur le plan international. Les crédits seront donc plus chers. C'est le réflexe normal des banquiers. Ils font payer le risque. Le Kamerun récemment encore considéré comme une valeur sûre est devenu un pays à risque – à haut risque ! car il n'y a pas que le risque économique. Il y a la poudrière politique. La conséquence principale de ce triste tableau, il ne faut pas l'oublier, c'est l'aggravation du sous-développement. Déjà le budget 87/88, qui marque le début de la réalisation du 6e plan de développement a été révisé en baisse, passant de 800 à 650 milliards, ce qui signifie baisse des investissements, ralentissement de la croissance... On observe donc, et il faut le souligner, qu'alors que la gestion économique était présentée comme le point fort des technocrates bardés de diplômes, c'est précisément sur le plan économique que l'échec de M. Biya est le plus cuisant. Quelles solutions pour sortir du chaos économique ? Tout le monde dit, à droite et à gauche, que la situation ne peut plus durer. Mais il ne suffit pas de le dire pour que les choses s'améliorent. Ni le libéralisme prôné par les impérialistes, ni le plan d'austérité annoncé par M. Biya ne pourront redresser la situation. Il faut un sursaut national. – Le recours au libéralisme serait une régression. Il a été dit, à propos des sociétés d'État, tout le mal qu'il fallait penser des privatisations. La libre concurrence, c'est la loi du plus fort. Et les plus forts dans l'économie kamerunaise ce sont les étrangers, essentiellement le lobby néo-colonial de Paris. On ne s'étonnera donc pas que la France, abritée derrière le F.M.I. dont le directeur est l'ancien gouverneur de la Banque de France (l'actuel directeur de la Banque de France étant l'ancien directeur du F.M.I.), pousse au désengagement [PAGE 239] de l'Etat. Le gouvernement français, qui voit passer tous les fonds qui entrent et sortent du Kamerun, puisqu'ils doivent obligatoirement transiter par le compte d'opération du Kamerun au Trésor français pour les fonds publics ou être changés à Paris pour les autres fonds, est parfaitement au courant du montant astronomique des capitaux qui s'évadent du Kamerun. Il a laissé faire jusqu'à présent, mais de plus en plus la moutarde lui monte au nez. Les entrepreneurs français au Kamerun, victimes de l'insolvabilité de l'État, poussent le gouvernement français à agir. Premier fournisseur et 2e client du Kamerun, alors que le Kamerun n'est que le 25e client et le 38e fournisseur de la France[17], celle-ci a tout intérêt à ce que l'économie kamerunaise redémarre. Mais comment ? Les privatisations, qui sont tombées en panne en France seront-elles plus efficaces au Kamerun ?, on peut en douter. Sous la pression des USA et de la France, Biya a mis sur pied un plan de désengagement de l'État des entreprises publiques rentables sur 5 ans. Ce plan ne résoudra pas la crise. – Le recours au F.M.I. repose le même problème, car le F.M.I. exige la « libre concurrence », c'est-à-dire la liberté pour les plus faibles de disparaître. – Les mesures dites d'austérité ou de redressement, prises par M. Biya, ne réussiront pas. Ce n'est pas une prédiction, c'est une certitude. Et la raison en est simple : a) plus ça va mal et plus l'argent fout le camp. C'est-à-dire que dans les conditions d'incertitude du lendemain où sont actuellement les tenants du régime, ceux qui pillaient les caisses de l'État pillent encore plus. Ils cherchent égoïstement, au mépris de l'intérêt du pays, à se mettre, avec leur famille, « à l'abri du besoin » pour des lendemains qui ne chanteraient pas. Les détournements et la fuite des capitaux continueront donc de plus belle, sauf si une volonté politique de changement se manifestait dans le pays, c'est-à-dire s'il y a un sursaut national. b) Les Kamerunais ne consentiront pas l'effort qui leur est demandé, et n'accepteront pas l'austérité alors qu'ils voient s'étaler devant leurs yeux l'injustice sociale, le luxe insolent des nouveaux riches « à pajero », et que l'absence de démocratie bloque toute initiative individuelle. Un exemple : parmi les mesures d'austérité prises par le gouvernement figure l'alignement des salaires du secteur parapublic sur ceux des fonctionnaires. La tentative d'application de cette mesure à la SONEL (Société Nationale d'Électricité) s'est heurtée récemment à une menace de grève du personnel. Les économies de bout de chandelles préconisées par le gouvernement ne lèseront que les petits, en épargnant et même en favorisant les gros. Les missions à l'étranger continuent d'être pléthoriques comme ce fut le cas récemment à Paris pour fêter on ne sait quel anniversaire de la CAMAIR. Seul un sursaut national peut sortir le pays du chaos. [PAGE 240] Dans le contexte actuel, il y a urgence à prendre deux mesures salutaires : 1 – Faire rapatrier les fonds détournés et placés à l'étranger, pour les injecter dans l'économie nationale, tout en freinant de nouvelles évasions. Les auteurs de ces forfaits sont connus, par le gouvernement et par d'autres... Le gouvernement français les connaît tous, lui qui a renvoyé Messi comme un colis postal à Biya avec les milliards qu'il venait déposer sur le compte de son chef. Celui-ci l'a d'ailleurs implicitement reconnu, puisqu'il a reconduit Messi à la tête de la S.C.B., au grand dam du Crédit Lyonnais. 2 – Commencer enfin, sérieusement, une vraie transition vers la démocratie pluraliste qui, en favorisant une gestion démocratique, permettra d'améliorer la situation économique. B – La situation politique La situation politique n'est pas moins préoccupante que le chaos économique. Malgré des atouts inestimables au moment de sa prise de pouvoir, M. Biya n'a pas su défaire le nœud politique kamerunais. Des atouts gâchés M. Biya a bénéficié après son accession au pouvoir d'un large soutien auquel aucun chef d'État en Afrique n'a jamais pu prétendre. Il avait le soutien d'un peuple débarrassé de son tyran et qui manifestait son enthousiasme dans les rues. Il avait le soutien des milieux d'affaires, qui lui ont adressé une motion de soutien. Il avait le soutien de l'armée, qui l'a montré de façon spectaculaire, mais malheureusement dramatique en avril 1984, en le sauvant de la tentative de renversement par la bande criminelle d'Ahidjo. Il avait le soutien de l'U.P.C. jusqu'en 1984 lorsque le 4e congrès, constatant qu'il tournait le dos aux intérêts populaires, le lui retira sans pour autant manifester une hostilité tous azimuts. En janvier 84 elle appela à voter contre lui à l'élection présidentielle, mais c'est en 1985, après le congrès de l'U.N.C./R.P.D.C. à Bamenda que l'U.P.C. appela ouvertement à combattre le R.D.P.C. Elle continua cependant à reconnaître lorsqu'il y en avait, les actes positifs du régime, comme par exemple en août 1986 quand, par un télégramme signé de l'auteur de ces lignes, l'U.P.C. prit acte positivement de la libération de prisonniers politiques et encouragea le président à continuer jusqu'à vider les prisons. La seule fausse note dans ce tableau fût l'attitude de la France, qui jouait un jeu trouble. La « cohabitation » en France était en gestation. [PAGE 241] Les premiers contacts de l'U.P.C. avec Paul Biya[18] firent craindre à M. Mitterrand que l'avalanche qu'il venait de déclencher avec la démission d'Ahmadou Ahidjo n'emportât la montagne. Tout en soutenant officiellement le gouvernement de M. Biya, la France continua de trafiquer avec l'ex-tyran considéré comme le meilleur anti-dote à l'U.P.C. C'est le « Figaro », reflet du lobby néo-colonial de Paris, qui exprime le mieux cette conception dans son édition du 14 février 1983 sous la plume de Yves Bréhéret : « Hors de l'U.N.C., bien sûr, pas de fonction au gouvernement. Mais un nouveau danger se dessine : ce sont ils efforts de l'U.P.C., parti interdit par les autorités coloniales françaises, pour revoir le jour au Cameroun. Ce mouvement, fondé en 1948 par le syndicalo-marxiste Um Nyobé, engagé dans la lutte contre Ahidjo jusqu'en 1970, relève aujourd'hui la tête. Il vient d'ailleurs de tenir une conférence de presse à Paris et réclame – selon la constitution – son droit à la libre expression. Monsieur Ahidjo devra, là encore, intervenir en lieu et place de M. Paul Biya contre Woungly Massaga, le leader de l'U.P.C. » Dans les milieux proches du Parti Socialiste, au contraire, on ne tarissait pas d'éloges pour le nouveau président, tout au moins au début. Tenant compte de ces avis contradictoires, et des incertitudes du bicéphalisme qui avait alors cours au Kamerun, le maître d'œuvre de la future cohabitation cultivait l'ambiguïté jusqu'à ce que l'échec de la tentative de putsch d'Ahidjo le 6 avril 1984 le contraignit à prendre plus ouvertement parti pour un camp contre l'autre. Sans cependant abandonner Ahidjo, dont la tentative de putsch avait bénéficié du soutien de la France. C'est par des épisodes sanglants de ce genre que la France se manifeste périodiquement au souvenir du peuple kamerunais. Il ne faut pas que celui-ci perde la mémoire. Avec des atouts aussi importants entre les mains, M. Biya a raté son entrée dans l'histoire. Il aurait pu devenir l'homme que l'histoire allait retenir comme celui qui a levé le blocage qui handicapait la vie politique nationale. Manquant totalement de sens politique, il a mécontenté les unes après les autres toutes les catégories sociales qui l'avaient soutenu. Les upécistes sont bien placés pour percevoir le phénomène du mécontentement grandissant contre le régime, surtout au début, quand il était moins flagrant que maintenant. En effet, comme pendant la tyrannie d'Ahidjo, l'U.P.C. était la seule pendant longtemps, à critiquer les actes négatifs du gouvernement, tandis que beaucoup de Kamerunais se contentaient de véhiculer la propagande insidieuse du régime, dont les thèmes étaient bien connus : « ce n'est pas lui, c'est l'autre », « il ne fait que terminer le mandat de l'autre; il faut attendre son propre mandat pour le juger », ou encore : « c'est un intellectuel, il va changer les choses, mais il faut lui laisser le temps... ». « il vient seulement d'arriver [PAGE 242] au pouvoir... », « lui-même est bon, c'est son entourage qui est mauvais » etc. et toutes sortes de boniments de ce genre. A partir des derniers mois de 1983, plus exactement du 14.9.83, quand le congrès extraordinaire de l'U.N.C. porta M. Biya à la tête de ce parti, et que l'U.P.C. commença à lui retirer son soutien, nos critiques contre les actes du gouvernement rencontraient toutes sortes de réaction : approbation, scepticisme, désintérêt, voire hostilité de certains compatriotes. Ces réactions négatives sont aujourd'hui beaucoup plus rares, et en dehors des cercles des nouveaux riches à « pajero », il est bien difficile de trouver aujourd'hui un défenseur du régime de Biya, et ceci même au sein du R.D.P.C. Les milieux populaires furent les premiers mécontents : « le peuple s'est retourné contre Biya dès qu'il est apparu qu'il ne parlait du renouveau, de la rigueur et de la moralisation que du bout des lèvres. Ses portraits officiels furent déchirés pendant la campagne électorale pour les présidentielles de janvier 1984. A Douala et dans certaines villes du Nord, l'armée a dû protéger ces portraits de la colère populaire. Les étudiants sont redescendus dans la rue contre Biya peu après être descendus pour le soutenir. Des émeutes eurent lieu à Bamenda où les populations s'attaquèrent aux policiers qui avaient tué un des leurs sans raison. Des grèves se sont multipliées vers la fin de 1983. Notamment à Douala. Les journalistes et les intellectuels commencèrent à faire l'objet d'une répression systématique, alors que par ailleurs M. Biya prétendait contre toute évidence, qu'il n'était plus « nécessaire de prendre le maquis ou de s'exiler pour exprimer ses opinions ». Maurice Kamto est arrêté pour sa critique du livre de Mono Ndjana « L'idée sociale chez Paul Biya », livre qui chante les louanges du président. Avant cela, en mai 1984, cinq journalistes du « Cameroun Times » de Limbé avaient été arrêtés pour avoir critiqué la gestion du pactole pétrolier. Vincent Nchami, Bonu Muchongong, Charles Ndi Nchia, Peter Adi Fonte, Stephen Mugwa Tebid furent déportés à Yaoundé. Puis en mars de l'année suivante le rédacteur en chef du même journal, Paul Nkemayang, est arrêté pour avoir dénoncé le scandale du trafic pétrolier à la SONARA. Pius Njawe, le rédacteur en chef du journal « Le Messager », sera également arrêté. La liste des journalistes victimes de la répression est longue; on la trouvera dans une brochure du CDAPPC[19] et dans le No 3 du « Cameroon Monitor »[20] pour la période de 1982 à 1986. Pour l'année 1987, le clou de la répression anti-intellectuelle et anti-journalistes fut incontestablement la rafle qui suivit le débat organisé le 11.3.87 à l'université sur le thème de « la littérature politique au Cameroun ». Beaucoup d'intervenants qui avaient émis des idées contraires à celle de Mono Ndjana, de même que les journalistes qui avaient rendu compte [PAGE 243] du débat dans la presse sans faire la part belle à Mono Ndjana, furent arrêtés. En répondant par la force de la baïonnette à ses contradictions dans un débat d'idées, l'auteur de « l'ethnofascisme » a tout simplement recouru à des méthodes fascistes. Qui osera prétendre que Mono Ndjana n'est pour rien dans ces arrestations ? En réalité l'événement à propos de ce débat, ce n'est pas tant le débat lui-même, ni les arrestations qui l'ont suivi, que surtout la lettre ouverte des intellectuels (de quelques intellectuels seulement, malheureusement) adressée au Président de la République pour demander la libération de ceux qui étaient arbitrairement détenus à cause de ce débat. Pourquoi est-ce un événement ? Parce que les intellectuels kamerunais pour la plupart sont habitués à courber l'échine. Il y avait eu la lettre courageuse de René Philombe à Paul Biya en 1984 pour proposer une solution au problème national. Mais c'est la première fois que des intellectuels kamerunais vivant et travaillant au Kamerun adoptent publiquement et collectivement une position aussi courageuse. C'est là un motif d'optimisme pour l'avenir de notre pays. Une autre remarque intéressante est que pour la première fois aussi, le régime porte la répression dans son propre camp, en arrêtant les journalistes des médias officiels que sont les Ndatchi Tagne, Martin Sua Ntyam, Jean-Marie Nzékoué, Ebona Nyetam. La même remarque vaut encore plus pour les dirigeants de « Cameroon Tribune », Jean Mboudou, Zambou Zoleko et Jean-Luc Kouamou, arrêtés pour une toute autre affaire : la publication d'un décret présidentiel pourtant authentiquement signé. En fin de compte, on peut dire qu'aujourd'hui, en dehors des idéologues « mono-ndjaneux », il est bien peu d'intellectuels qui défendent le régime de M. Biya. Les hommes d'affaires ne trouvent plus leur compte dans le système Biya. Ils sont délaissés au profit d'individus étrangers aux affaires dans l'attribution des crédits et des marchés de l'Etat. Et pour mieux les asphyxier, l'État ne respecte plus ses engagements et n'honore plus ses contrats. Certains attendent toujours les paiements annoncés par le président lors de sa visite à Douala. Ils en ont assez de payer des pots de vin exorbitants aux technocrates, de se faire rançonner par les agents des impôts, de la douane ou de la police, sans voir les retombées financières qu'ils attendent de ces corruptions. Et pour couronner le tout, on les désigne comme bouc émissaire responsables de la faillite des banques. On est loin de la motion de soutien à Paul Biya... Le régime a trouvé le moyen de mécontenter même les officiers supérieurs. Sous toutes les dictatures, ces officiers, généraux et autres gradés, sont aux petits oignons; les dictateurs font tout pour qu'il ne leur manque rien, et le mécontentement dans les armées se limite souvent aux soldats du rang et aux sous-officiers. M. Biya, lui, il se croit très fort. Il brime même les généraux, dans un pays où il n'y en a que quatre en tout et pour tout. Des soldats ont été envoyés pour perquisitionner chez le général Ngariso à son insu. Le colonel Asso, qui se promène dans tout Yaoundé avec les clés de la poudrière pour bien [PAGE 244] montrer que c'est « eux » qui ont le pouvoir, insulte ouvertement des officiers plus gradés que lui et le général Semengué, le chef d'état-major des armées, ne fait rien. Des valeureux officiers qui ont défendu le régime au risque de leur vie en avril 84, contre la bande à Ahidjo, alors que certains officiers supérieurs se terraient comme des rats après les premiers coups de feu, sont traités comme des malpropres, écartés des nominations, voire suspectés. On a exécuté à la sauvette, après le malheureux coup d'avril 84, des officiers, des soldats, dont la culpabilité n'était pas clairement établie, et dont certains, comble d'injustice, avaient été du côté des loyalistes pour sauver M. Biya ! Devant la chasse aux sorcières dans l'armée après le coup de 84, bien des militaires ont pris la fuite. Où sont-ils ? Que font-ils ? N'est-ce pas inquiétant pour un gouvernement ? Pour se rassurer, M. Biya a fait appel aux Israëliens pour assurer sa garde personnelle. C'est retourner le couteau dans la plaie. Cette méfiance ouvertement manifestée n'est-elle pas une insulte supplémentaire à nos soldats ? Ainsi M. Biya a vu se rétrécir progressivement sa base sociale, jusqu'à n'être plus qu'un colosse aux pieds d'argile. Que sont devenues les promesses d'antan ? Aucun des engagements pris par M. Biya devant l'opinion depuis son accession au pouvoir n'a été tenu. Que ça soit au sujet de la liberté d'expression, au sujet du retour des exilés politiques, ou au sujet de la démocratisation. Sa déclaration au congrès de la transmutation de l'U.N.C. en R.D.P.C. à Bamenda, selon laquelle « il n'est plus besoin de prendre le maquis ou de s'exiler pour exprimer ses opinions » n'était qu'un thème de propagande. On a vu ce qu'il fait de la liberté d'expression. Ce n'est pas à lui qu'on doit la création de nombreux nouveaux journaux qu'on peut observer depuis 1982, ni la parution de nombreux livres d'auteurs kamerunais. Un certain nombre de titres dans la presse sont de pures créations du pouvoir ou sont manipulés en sous-mains par ses hommes de main. En réalité, la floraison de titres de presse au Kamerun depuis 1982 traduit plus une poussée de l'opinion qui se bat pour s'exprimer qu'une libéralisation du régime, et ça c'est l'acquis principal du peuple kamerunais après le départ d'Ahidjo. La preuve c'est que les journaux sont censurés quotidiennement et paraissent avec des colonnes voire des pages blanches; c'est que les journalistes sont réprimés, intimidés, comme si on voulait les pousser à l'auto-censure. Quant aux livres, il est significatif que la plupart soient édités à l'étranger. Les arrestations sans inculpation et les détentions sans jugement continuent comme par le passé. Elles ne concernent pas seulement les upécistes. Si la vague d'arrestations qui a déferlé à la fin de 1985 a frappé surtout dans leurs rangs, parmi les sympathisants et les lecteurs de « La Voix du Kamerun », faisant plus de 300 victimes, les descentes de police opérées depuis lors ont concerné divers secteurs. C'est dire si en matière de répression biyaïste tous les Kamerunais sont menacés. [PAGE 245] La déclaration du président sur le perron de l'Élysée, le 15 février 1983, ne pouvait pas être comprise autrement que comme un accord au retour des exilés politiques. En voici le texte tel qu'il figure dans « Cameroun Tribune » du 16.2.83 : « L'U.P.C. en tant que telle n'a aucune existence légale au Cameroun. Mais je sais qu'il y a des Camerounais qui se réclament de cette appellation, dont certains se trouvent en France. Mais je dis que s'ils veulent rentrer au Cameroun ils peuvent le faire. » On sait maintenant que c'était là aussi des propos démagogiques. Bien peu de Kamerunais savent que le 14 juin 1983, quatre mois donc après cette déclaration, et après que les upécistes aient écrit au président et à l'ambassadeur en France pour demander leur rapatriement, celui-ci fit appel à la police française pour chasser de leur ambassade, c'est-à-dire d'une parcelle du sol national, les upécistes venus demander leurs passeports pour rentrer. M. Bakoto, alors en poste à Paris, était en liaison permanente avec le palais d'Etoudi durant toute la durée de la présence upéciste devant l'ambassade. On ne pourra donc pas prétendre que M. Bakoto ait agi de son propre chef. L'auteur de ces lignes était présent et se souvient très bien de sa conversation avec le commissaire de police du 16e arrondissement de Paris qui commandait l'opération et qui indiquait clairement qu'il avait reçu des ordres pour ne pas nous laisser entrer. On saura par la suite que M. Bakoto avait justifié sa requête de la police par la peur d'un commando terroriste ! C'était imaginer un commando terroriste masochiste indiquant avec précision l'heure et le jour et l'endroit où il va frapper ! rocambolesque n'est-ce pas ? Nous avions en effet écrit à l'ambassadeur pour lui annoncer notre arrivée et solliciter une audience. Depuis cet épisode, M. Biya a multiplié les obstacles au retour des upécistes, et le fait que le seul dirigeant upéciste qui a demandé à rentrer et qui est effectivement rentré – avec l'accord explicite et même l'appui du président – soit aujourd'hui déporté au bagne de Tcholliré, n'est pas une indication que les upécistes peuvent effectivement rentrer, vivre et travailler dans leur pays comme tout citoyen ! C'est ce qui est arrivé à Zézé Samuel. M. Biya ne veut pas d'upéciste au Kamerun, même mort. Après Le décès brutal de notre camarade Emock Elang Thomas dit Costa à Luanda le 12.8.86, l'U.P.C. a adressé au président Biya le télégramme suivant :

PRESID B 8 595. Excellence,

J'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance l'autorisation de

rapatriement à Ndikinimeki, sa ville natale, de la dépouille

mortelle de Emock Elang Thomas, vétéran de la lutte pour

l'indépendance et le progrès du pays, décédé