© Peuples Noirs Peuples Africains no. 43 (1985) 114-140

|

|

*

Une approche du sujet T. Zezeze KALONDJI L'escargot entêté exhibe ses propres codes de décryptage et dans ses circonvolutions, il y a ce point d'ancrage d'où nous partirons pour mieux le cerner et essayer d'en appréhender le fonctionnement :

[PAGE 115] Ce texte s'offre comme un aveu : une condensation de toute la problématique dont est fait le récit jusqu'aux modalités de son énonciation éminemment antithétique. C'est que, au lieu précité, ce texte, qui prélude à la fin du roman et en préfigure les contours, s'évertue dans un ultime dépit à débrouiller les arcanes d'un dilemme existentiel dont la fable romanesque de R. Boudjedra égrène minutieusement les ambiguïtés, les angoisses et les conflits dans une « vie d'homme ». C'est qu'aussi tout est presque dénoué ici : la métaphore de l'énigmatique gastéropode, lieu de protection et de focalisation de la persécution autant que d'une identification à l'endroit comme à l'envers. C'est qu'enfin il y a cette association poétique et incernable entre les couleurs sans ton, les impressions troubles, la vacuité psycho-intellectuelle et la puissance chaotique du verbe à nommer ce désarroi « authentique ».

Toute l'aventure du personnage dans ce récit semble être pourtant l'histoire d'une auto-analyse, de l'impossibilité de négocier une parfaite adéquation entre les facettes multiples du « moi social » et du « moi subjectif » alors que l'un et l'autre s'investissent et se marquent mutuellement[2]. En surface : un cadre technique de formation supérieure, mégalomaniaque vieillissant, bureaucrate autoritariste, imbu de soupçons, solitaire et misanthrope; le modèle presque parfait de « gaspillage existentiel » dans ce qu'on nomme communément la fonction publique. Au fond : une vie d'homme écartelée sous l'empire du complexe d'Œdipe, persécutée par l'omniprésence d'une mère phallique et subissant les désordres psychiques corrélatifs à cet état. C'est ainsi que dans une fêlure mortuaire – désarticulation plus que duplicité – entre le paraître social rasséréné et efficace d'une part, et les tortures d'une conscience en rébellion contre la fausseté, les mensonges et les tabous d'autre part, se perçoit, à l'envers d'une carapace socialement étiquetée, une vie individuelle intensément et minutieusement morbide. Il s'ensuit de la part du sujet une lecture méthodique et dépouillée du moi et du social au travers des miroirs [PAGE 116] déformants du narcissisme et des troubles de la schizophrénie. Là nous paraît se cabrer le sujet de L'escargot entêté pris en tenailles entre les protocoles de la sociabilité et les impératifs incontournables de son moi, égotique et hystérique. Et cette fable romanesque semble naître de ce parti de « vouloir se raconter pour s'exorciser » et finit inexorablement dans les vieux meubles de l'autisme[3] :

C'est en fonction de cette conscience aux confins de la paranoïa et marquée par les dernières lueurs d'une raison défaillante qu'il faut chercher l'énonciation de cette fêlure irrémédiablement fatale : l'écart entre le jeu et la vie, les symboles et les objets, les dits et les non-dits dans un écheveau magnifique mais abstrus : le discours.

Il faut déjà lever une hypothèque : il ne s'agit pas du simple sujet d'énonciation, linguistiquement formalisable comme on dit, mais de la plénitude subjective antécédente au sujet de la parole quoiqu'elle ne soit perceptible, dans les limites du connaissable littéraire, qu'à travers ses propres manifestations discursives[4].

Dès le premier jour de L'escargot entêtés[5], il y a lieu de [PAGE 117] s'apercevoir qu'il existe un certain nombre de séquences, qui, sans cesse augmentées, redites, repolies, tissent la trame indicielle du sujet[6]. En voici quelques-unes :

« J'ai des calmants pour mes langueurs automnales. Personne ne le sait, grâce à la poche secrète que je change de place tous les jours » (p. 25).

« Derrière la vitre, la nuit tombe et se propage dans l'espace. Voilà une petite phrase à dissimuler dans la poche secrète qu'il m'arrive parfois de ne pas retrouver, tellement je suis astucieux et inventif dans l'art du camouflage » (p. 26).

« Je suis donc seul à assumer ma détresse. Noter cette phrase qui n'a l'air de rien sur le plus petit bout de papier qui soit et le mettre dans la vingt-unième poche » (p. 29).

« Vérifier que tous les petits bouts de papier sont bien repartis dans mes différentes poches. Je ne suis pas n'importe qui pour laisser traîner mes secrets derrière moi » (p. 32). Au terme de « ce premier jour », le sujet fait le point de son activité professionnelle et tire les conclusions qui viennent corroborer le signifié des séquences précédentes :

Au plan formel, il est à remarquer que ces séquences sont soutenues par une syntaxe logique qui s'énonce immanquablement en trois temps :

– la formulation d'un « dit » qui consiste en fait, du point de vue du sujet, en une « chose », un secret à ne pas dire;

– le refus de communiquer « ledit secret » avec l'endroit où le dissimuler donné par des marques textuelles comme « à biffer » ou « à cacher dans la poche des émois » avec ses variantes formelles);

– la motivation du « refus de communiquer ledit secret ».

Ce qui nous ramène, sans risque de dérapage, à formuler, en raison de cette syntaxe, les trois points suivants :

– la lumineuse conscience dont fait montre le sujet dans l'exploration et la connaissance de son moi[8];

– le goût dogmatique du secret;

– l'auto-caractérisation du sujet qui impose au lecteur un protocole de lecture univoque[9].

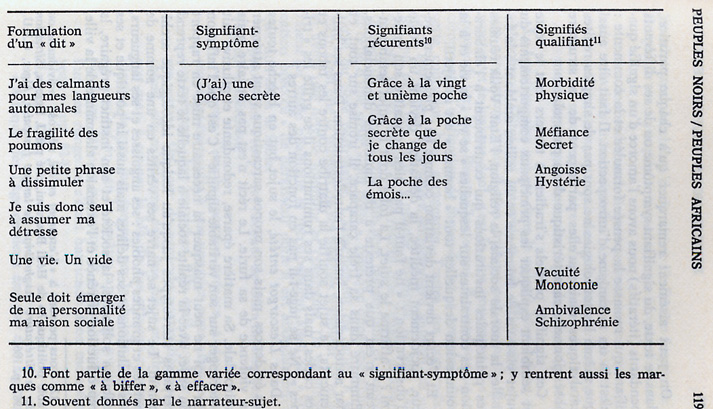

Il y a lieu de condenser ces différentes séquences et d'élaborer, par là, la première ébauche qualificative du sujet : [PAGE 119]

[PAGE 120]

On peut aisément remarquer qu'à chaque parution, dans le texte, du signifiant-symptôme ou de ses différents pendants (itératifs) nous avons l'amorce d'un signifié qualifiant qui ramasse la pensée formulée et la commente : c'est là un mécanisme d'introspection. Il faut dire aussi que même les tautologies ne sont pas de simples redites catalytiques mais qu'elles participent de la structure obsessionnelle caractéristique de la paranoïa.

Ces signifiés partiels s'irradient à travers tout le texte et semblent expliquer les principaux comportements du sujet vis-à-vis de lui-même et du milieu ambiant : la famille, la morale sociale, la religion, l'Etat. Voilà réunies les principales institutions qui contribuent à l'élaboration des contraintes sur lesquelles « se vit » la vie et à la soumission desquelles tout « homme » est assujetti.

Et l'écart devient déviation comme ici; pleinement vécue, lucidement méditée, la déviation devient un poste d'observation : « ne faut-il pas bien connaître son ennemi ? » affirme le sujet. La folie dont le sujet semble atteint n'est que prétexte à de multiples dénonciations. Emmuré dans sa frêle carapace, il ironise sur tout, et par auto-dérision, jusqu'à l'autodestruction. Dans ses bâillements, le sujet souffle la diatribe contre les tabous et les codes, mais dans ses ruminations il se grille les « tripes ». Ne se juge-t-il pas en fonction des autres ?

Dans L'escargot entêté, le sujet bat en brèche toutes les évidences, mais son propos sarcastique vient atténuer la violence de sa furie. Le récit n'est pas linéaire mais spiroïdal. Sa matière éparse, redondante et allusive fait interroger sur son véritable signifié[12]. C'est que l'inflation du moi ne peut masquer la nécessaire mise en rapport du sujet avec la réalité sociale à laquelle le texte reprend certains stéréotypes jusqu'au lexique idéologique archi-connu. Le sujet se narre ses vérités en une somme de petites et grandes phobies : ses angoisses et ses langueurs, ses pollutions et ses délires mais aussi la politique et ses tribuns solitaires, la société et son instinct grégaire, la reproduction effrénée et l'extension alarmante de la ville, [PAGE 121] l'exode rural, la cherté de la vie et l'inflation importée... Il épingle tout jusqu'aux organisations internationales :

Le fonctionnaire qui est dans le sujet a bien raison de s'attacher à l'Etat qui pourvoit à son affirmation et à son narcissisme, mais il n'en critique pas moins la corruption et le laxisme dont, c'est le plus important, il s'accommode fort bien. Bien qu'incroyant, il contribue financièrement à l'édification de mosquées et se complaît dans cette confusion bien arrangeante. Toutes ces contradictions soulignent le caractère éminemment ambigu du sujet, qui, de si peu qu'il s'y penche lui-même, en sort tout névrosé. De sa famille on ne retient que l'image assomptionnée de la mère à côté d'un père insignifiant et évincé, et celle d'une sœur « qui boîte », réplique quasi-métaphorique du père poitrinaire. L'attachement du sujet à sa mère ainsi que la plupart de ses phobies semblent se tenir et avoir une origine lointaine et commune. Ils se situeraient au stade phallique et recouperaient ainsi sa « vocation précoce » de dératiseur dont il est abondamment question dans la fable.

L'épisode des « rats » est raconté de deux façons sensiblement différentes :

Et à la page 132 :

Outre le caractère onirique des faits racontés dans ces épisodes, il faut souligner que ces derniers constituent le point nodal sur lequel viennent se greffer tous les comportements complexes caractéristiques du sujet. Et celui-ci, péremptoire, laisse tomber :

De l'ensemble de ces épisodes il ressort un certain nombre de points, qui, éclairés, pourraient expliquer la plupart des schèmes obsessionnels qui caractérisent le sujet. D'abord, les faits dont il est fait état ici se sont produits au stade phallique, celui de la formation du complexe d'Œdipe; ensuite, on aura noté cette association, nettement affirmée, entre l'éviction du père et la haine des rats : le père chargé de toutes les vilenies et morbidités est désormais voué au meurtre comme les rats. Cette éviction du père coïncide enfin avec l'époque où la mère du sujet était grosse de sa « sœur cadette », « celle qui claudique et qui a une jambe plus courte que l'autre ».

Nous ne pouvons nous empêcher d'évoquer, pour comprendre cet Œdipe et ses débordements ultérieurs, les textes suivants : l'un de Freud et l'autre, romanesque, de V.Y. Mudimbe portant tous les deux sur les rapports entre les rats, la sexualité et les phobies[13].

Il n'est pas jusqu'à ces variantes dans L'escargot entêté [PAGE 123] qui ne rappellent le vécu réel du patient de Freud : la mort du père causée par un emphysème dont souffre aussi le père du sujet dans la fable de R. Boudjedra; toute apparition onirique ou évocation des rats est associée à des actes sexuels : pollution et onanisme chez le sujet de Boudjedra, empalement ou coït chez le patient de Freud.

Avec V.Y. Mudimbe, la phobie des rats et l'identification du phallus au rat et au père sont encore plus explicites[14]. Et la composante homosexuelle est nettement nommée ici avec « ce derrière offert à la jouissance des mâles ». Comme le fonctionnaire de L'escargot entêté, l'universitaire de Mudimbe, de manière moins métaphorique encore, finit par se replier sur lui-même[15] :

De par ces recoupements avec l'ouvrage de Freud et le roman de Mudimbe il y a lieu de s'apercevoir que le rat symbolise le père, le phallus et sa fonction reproductrice détestée, dans L'escargot entêté par le sujet depuis la dernière grossesse de sa mère. Il faut souligner maintenant que la phobie de reproduction est la constante sur laquelle est bâti tout le récit de R. Boudjedra. Elle est [PAGE 124] permanente tant dans la lutte contre les rats que dans le refus du mariage dont la visée immédiate est la reproduction, et les retombées ultimes les désordres socio-économiques comme la « surproduction démographique », l'habitat, l'hygiène publique...

Bien que le sujet doive abhorrer aussi bien la copulation que les « désastres de l'amour » que sont les enfants (« ce n'est pas moi qui irai faire des enfants à une femme excitée » ou encore « je n'ai pas essaimé »), le voici qui est pris d'une sournoise et sincère sympathie pour Onan dont l'immoralité incestueuse lui paraît excusable d'autant qu'il ne fit point d'enfant à sa belle-sœur. Nominalement incestueuse aussi et frappée d'interdit est « l'amitié » entre le sujet et sa mère qui conduit ce dernier à des pratiques masturbatoires. L'ambivalence des sentiments du sujet à l'égard des rats correspond sans nul doute à l'équivoque sentimentale « amour-haine » à l'égard du père, mais aussi vis-à-vis de lui-même. « L'auto-marginalisation » précoce du sujet renforcée par l'emprise autoritaire de la mère expliquerait sa méfiance apparente vis-à-vis de toutes les institutions sociales. Dès lors que nous n'avons pas perdu de vue que l'Œdipe est vécu ici jusqu'à l'âge de cinquante ans, nous aurons mesuré l'étendue et l'épaisseur des perturbations auxquelles le sujet a été soumis. Par ailleurs, il est fait un usage très abondant des proverbes[16] et des fiches dans L'escargot entêté. C'est que le sujet éminemment ambigu et insécure tente d'intellectualiser ses comportements par le biais des référence dont le récit porte les marques discursives. En plus de leur aspect obsessionnel marqué – redondance et mémorisation – les proverbes et les fiches de lecture symbolisent les espaces sécurisants qui nous indiquent sans cesse les deux composantes fondamentales de la personnalité du sujet, l'influence de la mère et la culture scientifique. Les proverbes, structurellement oraux, constituent le cordon ombilical qui relie sans discontinuité le sujet à sa mère et, comme des clignotants, chacune de leur occurrences est un rappel à l'ordre ou une légitimation d'une attitude. Les proverbes sont ainsi référence et garde-fou; [PAGE 125] moule culturel dans lequel le sujet a été formé et dont il ne peut se déprendre, « raccourcis fulgurants de la réalité verglacée et craquelée », ces proverbes sont émis d'un point de vue supérieur, souverain et contraignant.

On voit ainsi combien est affirmée chez le sujet la toute puissance de sa culture. Malgré ses différentes déviations et son souci d'originalité, le sujet semble se débattre dans et contre ses antécédents éducatifs dont la mère, dépositaire attitrée de la culture, reste l'émettrice incontestée.

Les fiches de lecture minutieusement documentées remplissent une fonction de pure cognition mais aussi de catalysation du récit, et participent du même principe d'objectivation des sentiments si rassurante pour la contenance et la respectabilité du sujet. Mise en exergue, la culture scientifique et technologique semble constituer le doping qui permet la sublimation du sujet et de ses instincts dans des tâches ordinaires, où, c'est le propre du narcissique, il se croit bien le seul meilleur.

Observons enfin que le sujet dans L'escargot entêté est tout à fait imprévisible et foisonnant de sens souvent contradictoires; son énonciation textuelle, un rien absconse, emmêlée de lyrisme et de rationalité proclame la duplicité de sa structure psychique. Les mots traqués, saturés, neutralisés annihilent le signifié ou plutôt nous désignent sa véritable structure : le délire. Et il y a chez le sujet cette « graphomanie » exacerbée que l'on tiendrait pour partie comme exercice de scribouillard, mais pour l'autre comme quelque chose de très profond qui semble substituer à la communication sociale une interlocution intrasubjective soutenue par un immense plaisir d'écrire seulement. Encore une contradiction de taille que celle-ci : tout anti-conformiste qu'il se veut, le sujet reste fasciné par le dictionnaire, signe socio-culturel par excellence et creuset d'idéologies dominantes ! Il y a un parti dont on est presque sûr dans L'escargot entêté, c'est celui de la pesanteur de la culture sur l'individu. Et la fable conçue comme ballast s'inscrit dans un sujet pourvu d'une provocante humanité, pareil à tous les hommes et différent de chacun, et ayant l'avantage malheureux de le savoir et de vouloir l'assumer. C'est cela sa folie mais aussi sa perte. T. Zezeze KALONDJI

* * [PAGE 126]

Yves Lacoste : La géographie ça sert, d'abord, à faire la guerre (Maspero, 1976, 190 pages) Laurent GOBLOT A travers l'ouvrage d'Yves Lacoste, directeur de la revue Hérodote, on comprend pourquoi les géographes, refusant une évolution centenaire de leur discipline, sont plus aptes que leurs collègues historiens à contester les idéologies impériales. François Mitterrand et la presse française, durant l'été 1983, ne se sont intéressés qu'à la crise de l'enseignement de l'histoire – alors que celui de la géographie, dans les lycées et collèges, enregistre un ras-le-bol au moins égal. Selon André Meynier, un des doyens de la corporation des géographes, cette discipline « est entrée dans le temps des craquements ». Il doit s'agir de craquements silencieux.

« La géographie sert d'abord à faire la guerre; c'est un savoir stratégique, étroitement lié à un ensemble de pratiques politiques et militaires, nécessaires, en premier lieu, à ceux qui sont les maîtres de l'appareil d'Etat. La carte géographique est un moyen indispensable de domination, sur l'espace et les gens qui y vivent » (p. 8).

Depuis 1945, la géopolitique a mauvaise presse : le géographe allemand Friedrich Ratzel (1844-1904) a élaboré un certain nombre de concepts de géographie, humaine et politique, qui influencent encore aujourd'hui la discipline, parmi lesquels on retrouve celui de « Lebensraum » (espace vital), repris par le général géographe nazi Karl Haushofer (1869-1946). Mais les stratèges des grandes puissances ne sont pas plus désintéressés que ledit général Haushofer. La thèse de Henry Kissinger a pour sujet la géopolitique du Congrès de Vienne en 1815 (p. 9). Pour les géographes d'aujourd'hui, quelles que soient leurs tendances, tous considèrent que la vraie géographie n'apparaît qu'au XIXe siècle avec Alexander von Humboldt (1769-1859), et ses successeurs de l'université de Berlin. Yves [PAGE 127] Lacoste pense que la géographie existe depuis bien plus longtemps : « Les "grandes découvertes", ce n'est peut-être pas de la géographie ? Et les descriptions des géographes arabes du Moyen Age ? non plus ? La géographie existe depuis qu'existent des appareils d'Etat, depuis Hérodote (par exemple, pour le monde "occidental" qui, en 446 avant l'ère chrétienne, ne raconte pas une Histoire (ou des histoires), mais procède à une véritable "enquête" (c'est le titre exact de son ouvrage) en fonction des visées de l'impérialisme" athénien. Effectivement, c'est seulement au XIXe siècle qu'est apparu le discours géographique scolaire et universitaire, destiné pour l'essentiel (du moins statistiquement) à de jeunes élèves. Discours hiérarchisé en fonction des degrés de l'institution scolaire, avec son couronnement savant, la géographie en tant que science "désintéressée". Effectivement, c'est seulement au XIXe siècle qu'apparaît la géographie des professeurs qui a été présentée comme la géographie, la seule dont il convient de parler. » LA GEOGRAPHIE DES OFFICIERS A cette « géographie des professeurs », Yves Lacoste oppose une géographie des officiers, de l'Etat, des états-majors, des firmes et des banques. « Mais cette géographie des états-majors est presque complètement ignorée par tous ceux qui ne la mettent pas en œuvre, comme outil de pouvoir » (p. 12).

Dans le numéro un de sa revue Hérodote, Yves Lacoste donne un bon exemple de la maxime qui lui sert de titre. Pendant les années 1965, 1966, 1967 et surtout 1972, le Pentagone américain s'est livré à des études géographiques détaillées, concernant l'ensemble des digues vietnamiennes, qui contiennent les fleuves. Les transformer en passoires, à certains endroits bien choisis permettra, en période de crues, d'inonder et de noyer de nombreuses populations civiles. « Ces digues ne pouvaient faire l'objet de bombardements massifs, directs et évidents, car l'opinion publique internationale y aurait vu la preuve de la perpétration d'un génocide. Il faut donc attaquer ce réseau de digues de façon précise et discrète, en certains endroits essentiels pour la protection de quelque [PAGE 128] quinze millions d'hommes », qui vivent en des plaines alluviales entourées par ces digues, et « préparer » les digues aux endroits où l'inondation aurait les conséquences les plus désastreuses.

Yves Lacoste a pu reconstituer, en août 1972, un ensemble de raisonnements géographiques, et démontrer, sans être contredit, comment le Pentagone s'était servi de la géographie pour contourner l'opposition de l'opinion internationale au bombardement des populations civiles. La guerre du Vietnam est à ses yeux, plus qu'aucune autre, une « guerre géographique », résultat d'une stratégie délibérée et minutieuse, dont les différents éléments sont scientifiquement coordonnés dans le temps et dans l'espace (p. 15). Karl von Clausewitz (1780-1831), Vauban (1633-1707), étaient d'excellents géographes, et montrent que le rôle guerrier de la géographie n'est pas nouveau. Mais « la guerre d'Indochine marque dans l'histoire de la guerre et de la géographie une étape nouvelle : pour la première fois, des méthodes de destruction et de modification du milieu géographique à la fois dans ses aspects "physiques" et "humains" ont été mises en œuvre pour supprimer les conditions géographiques indispensables à la vie de plusieurs dizaines de millions d'hommes » (p. 15), en raison des progrès de la connaissance scientifique. UN RIDEAU DE FUMEE La géographie des professeurs est un rideau de fumée, un discours idéologique dont une des fonctions inconscientes est de masquer l'importance stratégique des raisonnements sur l'espace. La géographie dissimule aux yeux du plus grand nombre l'efficacité de l'instrument de pouvoir que sont les analyses spatiales. De ce fait, la minorité au pouvoir qui, elle, est très consciente de leur importance, est seule à les utiliser, en fonction de ses intérêts, et ce monopole de savoir est d'autant plus efficace que la majorité ne prête aucune attention à une discipline qui lui paraît si parfaitement « inutile ». Yves Lacoste veut détruire ce rideau de fumée. La géographie des professeurs inculque des éléments de connaissance sans lien entre eux (relief, climat, végétation, population ... ), elle a pour résultat non seulement de masquer l'enjeu politique de tout ce qui a trait à l'espace, mais aussi d'imposer [PAGE 129] implicitement l'idée qu'en géographie, il n'y a rien à comprendre, qu'il ne faut seulement que de la mémoire. Il n'en va pas de même pour l'histoire, dont on perçoit au minimum les liens avec l'argumentation de la polémique politique. La proclamation du caractère exclusivement scolaire et universitaire de la géographie, avec comme corollaire le sentiment de son inutilité, est une des plus habiles et des plus graves mystifications qui aient aussi efficacement fonctionné, malgré son caractère très récent, puisque l'occultation de la géographie en tant que savoir politique et militaire ne date que de la fin du XIXe siècle. Il est frappant de constater à quel point on néglige la géographie dans les milieux qui sont pourtant soucieux de débusquer toutes les mystifications et de dénoncer toutes les aliénations (p. 21).

« Les officiers énumèrent les mêmes types de rubriques que celles qu'on ânonne dans les classes – relief, climat, végétation, fleuves, population – mais avec cette différence fondamentale qu'ils savent très bien à quoi peuvent servir ces éléments de connaissance, alors qu'élèves et professeurs n'en ont aucune idée » (p. 22).

Il note qu'aux U.S.A., en Grande-Bretagne, la géographie est absente des programmes du primaire et du secondaire. Dans ces pays, l'idéologie du tourisme remplace le rideau de fumée, nécessaire au pouvoir. Fait symptomatique : dans des pays du Tiers-Monde, la vente des cartes à grande échelle été interdite, au seuil de certaines périodes de tensions sociales; une des forces des paysans est de très bien connaître l'espace où ils combattent; cette capacité s'effondre à un niveau d'opération plus vaste. (p. 25).

Cependant, dans la plupart des pays de régime dit « libéral », la diffusion des cartes, à toute échelle, est tout à fait libre, comme celle des plans de ville. Les autorités se sont en effet rendu compte qu'on pouvait les mettre sans inconvénient en circulation. En effet, les cartes, pour ceux qui n'ont pas appris à les lire et à les utiliser, n'ont pas plus de sens qu'une page d'écriture pour ceux qui n'ont pas appris à lire. L'absence quasi totale d'intérêt dans de très larges milieux, pour une réflexion de type géographique permet aux états-majors des grandes firmes capitalistes de déployer des stratégies spatiales dont l'efficacité tient, pour une bonne part, non point tant au [PAGE 130] secret qui les entoure qu'à l'insouciance des militants et des syndicalistes à l'égard des phénomènes de localisation; nous le verrons, l'analyse des marxistes, qui est fondamentalement de type historique, néglige presque totalement la répartition dans l'espace des phénomènes qu'elle appréhende théoriquement.

« Dans les milieux de gauche, on dénonce régulièrement l'échec de la politique d'aménagement du territoire, sans chercher à voir en quoi ces "échecs" (en regard des objectifs officiellement proclamés) permettent en fait de fructueuses affaires, décidées dans cette information géographique monopolisée » (p. 28). Il note que ce savoir géographique est sélectivement distribué, aussi bien en régime capitaliste qu'en régime socialiste quoique sous des formes différentes; il analyse les conséquences de cette « myopie » organisée par les états-majors militaires et financiers. LE DECOUPAGE VIDALIEN La géographie des professeurs est coupée de toute pratique : est-ce pour mieux inculquer l'idéologie nationale ? Quand une route est encombrée, ce sont les gendarmes qui en viennent à dire « qu'il faut apprendre aux gens à lire une carte ». Or, « les gens » ont fait de la géographie à l'école. Yves Lacoste décrit les outils avec lesquels la géographie a été décomposée par Vidal de la Blache (1845-1918). « Tout se passe comme s'il avait été utile que s'impose un façon inutile de penser l'espace. » Une géographie à petite échelle, liée à l'illustration et l'édification du sentiment national; des cartes à petite échelle, que l'élève doit reproduire sans calque, peut-être pour mieux imprégner l'esprit et la main; Le Tour de France par deux enfants (8 millions d'exemplaires depuis 1877); la personnalisation des régions; l'évacuation de tout ce qui est récent, et en particulier des résultats de la révolution industrielle; le découpage en régions nous maintient dans l'incapacité d'appréhender les phénomènes économiques et sociaux. Vidal de la Blache, en privilégiant la région, a entraîné des conséquences dans de nombreux pays, il a enfermé l'investigation géographique dans les limites données d'un seul espace de prédilection (p. 70). [PAGE 131]

Yves Lacoste s'en prend à l'indifférence des philosophes au sujet de sa discipline Il est évident que la géographie ne présente guère d'intérêt à leurs yeux. On s'est intéressé au temps, mais bien peu à l'espace, bien que ces deux catégories soient étroitement liées. Les "archéologues du savoir", qui examinent pourtant avec soin différentes provinces de la pensée préscientifique, ne prêtent aucune attention à la géographie » (p. 78).

L'absence de polémiques entre géographes résulte de la transformation d'un savoir stratégique en un discours apolitique et inutile, un savoir qui se coupe des sciences sociales. Elisée Reclus a été pillé par Vidal de la Blache. Mais le géographe anarchiste a été soigneusement oublié à l'Université, parce qu'exilé, militant de la Commune de Paris. Au contraire, le professeur de Sorbonne, membre de l'Académie des Sciences Morales et Politiques, partage les idées de Maurice Barrès... Le refus de tout débat politique a été entretenu, ensuite, par le souvenir de l'école allemande, de Ratzel et de sa géopolitique, dont s'est servi Hitler. « A bien y regarder, il est frappant de constater avec quelle naïveté, avec quel manque d'esprit critique, l'historien, l'économiste, le sociologue utilisent les arguments géographiques dans leur propre discours : évoquées d'ailleurs non sans quelque condescendance, les "données géographiques" sont acceptées sans la moindre discussion, comme si l'on n'avait qu'à s'incliner devant les "impératifs géographiques" » (p. 92). Le silence de Marx sur la géographie a eu pour résultat la reconduction de la géographie vidalienne, et l'éludation des problèmes théoriques de la discipline.

L'effet de l'astronautique sur la géographie n'a pas modifié aux Etats-Unis, en U.R.S.S., en Europe, le filtrage de l'information géographique. En France, « des organismes connue la D.A.T.A.R., dont l'activité est pourtant en grande partie consacrée à l'analyse géographique, emploient fort peu de géographes, mais des économistes » (p. 115). UNE GEOGRAPHIE PROLETARISEE ? Il est très intéressant d'écouter Yves Lacoste montrer comment cette science, exportée de sa recherche parcellisée, [PAGE 132] voit en même temps ses effectifs multipliés : géographes enseignants à l'université, 23 en 1920; 71 en 1955; 544 en 1972 (titulaires). Cette modification crée la condition d'une contestation de l'accaparement des résultats au profit de quelques-uns (p. 126). La proportion des travaux de géographie à faire l'objet d'une publication est très faible. La plupart ne peuvent se communiquer les résultats de leurs recherches, ni comparer leurs méthodes. Un statut de salarié dépossède les géographes de leur travail une fois qu'il est payé; des chercheurs utilisés par un patron-professeur, qui a signé un contrat; des restrictions artificielles à la communication entre géographes : tout cela illustre le caractère confidentiel de ces recherches « sous prétexte qu'elles n'intéressent qu'un trop petit nombre de personnes », et provient, en fait, de leur nature « éminemment politique » (p. 124).

Yves Lacoste pense qu'il s'agit d'une gestion du savoir organisée pour ne profiter qu'au petit nombre : « La partie politisée de l'opinion, vigilante à l'égard des informations économiques et sociales, ne perçoit absolument pas l'importance stratégique du savoir relatif à l'espace, et ne s'en soucie pas. Cela favorise considérablement le processus technocratique, l'accaparement du savoir par quelques-uns » (p. 140). D'une certaine façon, à cause de cette dépossession, les géographes des pays industriels et impérialistes trouveraient plus de terrains communs avec les historiens des pays appauvris, que leurs collègues historiens. QUE LES GEOGRAPHES SE MEFIENT Yves Lacoste dit que les géographes doivent se méfier de ce qu'ils disent et font, quant aux résultats : « Le géographe doit être conscient qu'en analysant des espaces, il fournit au pouvoir des renseignements qui permettent d'agir sur les hommes qui vivent dans ces espaces. Plus la valeur scientifique de telle recherche est grande, plus le pouvoir disposera de renseignements précieux, qui lui permettront d'agir sur le groupe étudié. Théoriquement, c'est pour le bien de celui-ci, ou dans l'intérêt général; mais en fait, le plus souvent, il en va tout autrement. » Et de donner l'exemple des chercheurs de gauche, en sympathie [PAGE 133] pour la cause des Noirs des ghettos américains, qui « ont fourni au gouvernement des Etats-Unis les informations qui lui ont permis d'élaborer une stratégie (économique, sociale, financière, policière) relativement efficace ». Le géographe doit se demander à quoi, à qui peuvent servir ses recherches. Il doit se rendre compte qu'il est un agent de renseignement. La géographie est un savoir stratégique qui est dangereux. Ce problème devrait intéresser tous ceux qui s'interrogent sur leur métier, et les rôles qu'ils ont dans la société.

« Le plus souvent, les gens qui ont accueilli le géographe, qui ont répondu à ses multiples questions, qui l'ont guidé sur le terrain (ce terme a une valeur très forte pour les géographes, comme pour les militaires), qui l'ont aidé de diverses façons, ne sauront jamais ce qu'il en a retiré, en revanche, il communiquera directement ou non, tous les renseignements qu'il a obtenus à ceux qui les utiliseront pour mieux mettre en œuvre les forces dont ils disposent sur le territoire étudié, sur les hommes et les femmes qui y vivent, et dont il a exposé les caractéristiques. Bien qu'ils soient au loin, ceux qui dirigent ces forces disposent sur le groupe, pour agir sur lui, de renseignements plus efficaces que la connaissance que ce groupe a de lui-même » (p. 146).

C'est le géographe qui en est la cause. Et c'est pourquoi Yves Lacoste souligne ce propos essentiel :

« Il faut que les gens sachent le pourquoi des recherches dont ils sont l'objet » (p. 147).

Il faudrait que le géographe applique cette règle pour qu'il cesse d'être un espion au service des forts et aux dépens des faibles : certaines recherches ne pourraient avoir lieu; ce seraient celles qui mènent à des « mauvais coups ».

Je ne connais pas beaucoup d'autres disciplines qui témoignent de ce souci critique; d'autres géographes font écho sur ce plan à cette préoccupation d'Yves Lacoste, par exemple Yves Marguerat, cité dans la revue Espaces Temps :

« On ne peut échapper au fait brute que nous sommes là-bas au service d'appareils d'Etat, qui contrôlent totalement l'accès à l'information, et sont seuls à même d'utiliser [PAGE 134] (à leur profit) nos travaux, qui sont maîtres de notre présence, demandée ou tolérée. »

Les géographes ont peut-être moins d'illusions sur la « décolonisation » que les autres milieux universitaires français. NE MYSTIFICATION QUE PERSONNE NE PERÇOIT « Les élèves, dans les lycées, ne veulent plus entendre parler de géographie; les militants qui ont eux aussi subi la géographie à l'école, n'envisagent l'analyse marxiste qu'en termes historiques, et ne prêtent pas le moindre intérêt à la dimension géographique des phénomènes politiques » (p. 151). Les difficultés des professeurs de géographie sont imputées... aux mass médias, à la télévision. Donc, c'est l'intérêt croissant de la géographie vivante et imagée, qui rend les cours de géographie abscons. La télévision est imprégnée d'un discours géographique, alors que la géographie des professeurs, à la suite de l'orientation vidalienne, continue d'évacuer la dimension politique, et que le cours d'histoire s'en réserve l'exclusivité. Mais personne ne perçoit l'origine vidalienne de cette mystification bien organisée, ce qui fait apparaître la « géo » comme une science réactionnaire, alors qu'elle ne l'est que lorsqu'elle est dépossédée de la géopolitique. On pressent la mystification, mais on ne voit pas les procédés. Or, jamais – économistes, écologistes, urbanistes, sociologues – on n'a tant écrit sur l'espace; et ce sont eux les plus « hargneux » à l'égard de la géographie (p. 157).

Paradoxalement, c'est avec la géographie la plus traditionnelle que s'accordent le mieux tant de discours d'économistes, écologistes, urbanistes, et sociologues : c'est qu'ils se réfèrent aux manières de voir inculquées jadis, qui continuent d'être réimposées par la géographie-spectacle, multipliée par les médias. « Et c'est lorsque des nombre de problèmes liés à l'analyse de l'espace, que la géographie commence à être récusée en tant que discours pédagogique imbécile, comme si elle ne devait être qu'imbécile » (p. 158). [PAGE 135]

Yves Lacoste montre bien un lieu central de cette mystification organisée à la fin du XIXe siècle : La prolifération des termes (pays développés et sous-développés, les moins avancés, centre et périphérie), qui font référence à des espaces de toutes dimensions, la multiplicité des images qui les montrent avec une gamme de connotations extrêmement variées, traduisent l'absence d'un concept d'espace méthodiquement construit, et en même temps sa nécessité. Tout se passe comme si les réflexions, qui auraient dû aboutir à la production de ce concept d'espace, avaient été bloquées, en raison de la gravité de l'enjeu politique et idéologique, par un refus collectif et inconscient d'y réfléchir » (p. 159).

La crise de la géographie annonce la liquidation, non pas de la géographie, mais d'une géographie particulièrement inutile, où il n'y a rien à comprendre, qui a été le fait de la société toute entière. « En raison de ce que l'on appelle "l'accélération de l'histoire" à l'époque présente, la vitesse qu'ont pris l'essor démographique, les progrès technologiques et scientifiques, et la croissance économique font que les contradictions évoluent de plus en plus rapidement. »

Une postface de Jean-Michel Brabant, Béatrice Giblin et Maurice Ronai termine l'ouvrage, dans sa première édition. Yves Lacoste a écrit là un livre qui mériterait d'être mieux lu : on cite son livre en supprimant de son titre le mot « d'abord », qu'il a pourtant pris soin de mettre entre des virgules, qui sous-entend un « ensuite ». Et de plus, de nombreux livres et atlas stratégiques font actuellement une telle insistance sur le thème guerrier que la géographie peut introduire, que plus d'un débat à propos de ce livre, privilégiant les thèmes militaires, estompent ainsi ceux qui concernent la société, le système européo-centrique des sciences, et l'organisation des enseignements.

Plusieurs ethnologues de l'Amérique latine (Gabriel Tarlé, Nathan Wachtel) ont observé avec intérêt que, dans le langage ketchua, parlé dans l'Empire Inca, le temps et l'espace sont traduits par un seul mot, pacha, dont le sens se dégage suivant le contexte. Cette circonstance leur a paru significative. Pourtant, à ma connaissance, personne n'a jamais, à l'occasion de cette observation, tenté [PAGE 136] de comparaison à propos de l'histoire et de la géographie en Europe; lorsque les ethnologues disent que leur science permet d'en savoir plus sur leur propre société, ils montrent plus ce qui devrait être, que ce qui est effectivement. UN TABOU QUI A LA VIE DURE Dans une postface à une nouvelle édition de son ouvrage, en 1982, Yves Lacoste indique bien la force du tabou que la géopolitique inspire invinciblement aux géographes français – à cause du vieux souvenir de la « geopolitik » de Ratzel, puis d'Hitler – par cette citation de Roger Brunet, préfaçant Pour une géographie du pouvoir, de C. Raffestin (1970) :

« On le sent, à maints indices, la vieille et honteuse "geopolitik" sort des coulisses. Le mot même n'est plus tout à fait tabou; il réapparaît ça et là. Recrépie, fardée, parée, l'aïeule brèche-dent est poussée en avant, clopinant au bras d'une jouvencelle mal fagotée, et usée avant l'âge, qui dit s'appeler "sociologie", ou quelque chose comme ça. Miasme d'obscurantisme. »

L'infirmité créée par ce tabou est telle, que Yves Lacoste lui attribue la responsabilité « du silence qui continue d'être fait, dans la corporation des géographes universitaires, sur l'œuvre de Reclus ».

Il donne comme exemple le livre de Pierre Georges, « La géographie active » (1965) : « La pire caricature de la géographie appliquée de la première moitié du XXe siècle a été la géopolitique, justifiant sur commande n'importe quel pillage par de pseudo-arguments scientifiques. »

Pour Yves Lacoste, il s'agit bien d'un tabou au sens quasi religieux du terme, avec, dit-il, une sorte « d'enfer scientifique ». Avec l'œuvre de Reclus, on oublie aussi l'œuvre de Jean Brunhes, « Géographie de l'histoire, de la paix et de la guerre » (1921).

Ce serait sous l'influence française, que le tabou fonctionne dans d'autres sphères géographiques. En U.R.S.S., en Afrique ?

En 1976, Yves Lacoste pensait au souci des classes dirigeantes françaises de diffuser par l'enseignement primaire [PAGE 137] et secondaire une représentation apolitique du monde. Mais à n'arrive pas à trouver « d'explication rationnelle à ce sujet ».

Je suis, quant à moi, surpris que, dans ce livre si attentif à la mystification géographique, pas une ligne ne soit consacrée au premier de ses artisans, Christophe Colomb, si habile à se servir d'une éclipse pour « améliorer ses contacts avec les Indiens » (je cite la radio, il y a quelques jours), qui menaçait les hommes de ses équipages de l'ablation de la langue, s'ils disaient qu'on avait abordé sur un continent et non sur des îles, comme il l'avait décidé, et qui maintint fort tard cette croyance officielle, bien après le traité de Tordesillas, qui décide du partage du continent entre l'Espagne et le Portugal. Une hypothèse me paraîtrait intéressante : à chaque époque de conquête, les dirigeants de l'Europe perfectionnent une organisation des savoirs géographiques et historiques, à la Renaissance et à la fin du XIXe siècle.

Yves Lacoste indique que le mystificateur géographique est victime à son tour de ses manipulations : « Ces prétendus impératifs ou évidences géopolitiques sont des raisonnements dangereux, car ils ne manipulent pas seulement l'opinion, mais aussi ceux qui la dirigent. Il est donc de plus en plus nécessaire de montrer la complexité des situations, de souligner qu'il est simpliste, inefficace et dangereux de prétendre que le monde soit divisé en quelques très grandes entités ( ... ) Nord-Sud, Est-Ouest. » EDITIONS ET VOYAGES Dans Le Débat de janvier 1982, Tzvetan Todorov, Sous le titre Regard colonial, regard ethnologique, les récits de voyages et la colonisation, a bien décrit un phénomène actuel, qui reconduit dans le public, d'une façon fort efficace, cette subordination de la géographie à l'histoire, par la réédition des récits de voyages du XIXe siècle – mode actuelle qui connaît un grand succès. La rédaction de la revue a publié un « chapeau », qui pose la question suivante :

« L'invention du regard ethnologique – dans, contre et par le processus de colonisation-décolonisation – restera, à coup sûr, l'un des faits majeurs de ce siècle. Faut-il [PAGE 138] pour autant tenir le décentrement qu'il a imposé à la conscience occidentale pour un acquis définitif ? »

Le succès de ces récits de voyages tel que Tzvetan Todorov, critiquant les négligences et la hâte de ces éditeurs pressés, suppose que, pour satisfaire plus vite des exigences des lecteurs, « les imprimeurs se font dicter leurs textes par téléphone » (pauvres typographes !). Mais il ne se borne pas à une critique de tonne; il conteste le choix même des textes réédités : « Sur soixante-dix titres, à peu près, que je passe en revue, deux seulement inversent la perspective, et nous livrent le regard des autres sur nous. Dans les livres restant, c'est presque toujours le sujet percevant qui occupe la première place. Pourtant, les textes de cette seconde espèce existent, et ils sont contemporains des autres; il y a là un choix, qu'il soit ou non conscient. »

Qui sait si, lorsque le divorce entre la géographie et l'histoire sera consommé, un choix différent des éditeurs s'exercera vers des textes d'Africains, d'Indiens d'Amérique, d'Océaniens, qui corrigeront enfin notre européo-centrisme.

Critiquant l'éditeur Maspero autant que les autres, Tzvetan Todorov conseille : « Il serait plus juste d'appeler la collection La découverte quelque chose comme Les voyages illustres, car justement, on n'y fait jamais de découvertes. » Tzvetan Todorov, s'en prenant au marxisme, cite ce propos de Marx au sujet des colonisés, et des gens chez qui ces voyageurs circulaient : « Ils ne peuvent se représenter eux-mêmes; ils doivent être représentés. » Les textes écrits par les autres sur l'Europe existent, mais ils ne sont pas réédités.

Sous le titre Ethnocentrisme et Histoire, aux Editions Anthropos, Roy Preisweik et Dominique Perrot ont publié en 1975 un livre qui examine des manuels d'histoire et de géographie d'une quinzaine de pays, systématiquement et par thèmes. Introuvable, ce livre n'est pas réédité parce que les choses doivent rester en l'état. Au début de leur livre, ces auteurs citent un historien qui écrivait vers 1920: « Henri Pirenne disait que les historiens se comportent envers la nation comme les architectes à l'égard de leurs clients: ils fabriquent une "histoire habitable". Quelquefois, les hommes politiques passent des commandes pour que l'histoire soit réécrite à leur goût. » [PAGE 139]

François Mitterrand a présenté une commande de ce genre aux historiens; côté géographie, les choses ne doivent pas changer, pour une bonne continuation de l'exploitation du continent africain, sans doute. Laurent GOBLOT * *

Etienne Goyémidé :

« Le silence de la forêt » Guy Ossito MIDIOHOUAN Lors d'une tournée, Gonaba, inspecteur des Ecoles primaires de toutes les régions ouest et sud-ouest de la République centrafricaine, demande à un chef de village de lui prêter Manga, son esclave babinga (pygmée), « pour exécuter un petit travail le soir ». La tendance générale dans le pays est d'assimiler les Pygmées à des animaux : « Ils sont certainement très dangereux pour nous autres "civilisés" », dit le narrateur. « D'ailleurs, poursuit-il, on nous a conseillé de nous tenir à distance pour ne pas attraper leurs poux. Je me souviens tout de même d'avoir échangé des clins d'œil avec l'un d'entre eux, le plus jeune de la bande[17]. Néanmoins, je dois me rallier au verdict populaire pour reconnaître aux Babingas leur appartenance à l'espèce animale. Ils vivent avec les singes dans la forêt : "Qui se ressemble s'assemble". »

En réalité Gonaba n'avait aucun travail à confier à Manga. Il cherchait plutôt l'occasion d'observer de près le Babinga, c'est-à-dire de tester celui-ci, avec l'espoir secret d'éprouver par lui-même le fondement des préjugés qui avaient cours sur sa race.

L'entretien avec Manga apporta à Gonaba une double révélation : celle de la profonde humanité des Babingas, [PAGE 140] mais aussi celle du caractère corrompu et étriqué du « monde civilisé » dont il était un éminent représentant. Manga accepta la proposition de l'inspecteur d'aller vivre à Bangui. Les dispositions furent prises pour qu'il pût y disposer des meilleures conditions pour pénétrer la société civilisée et la voir de l'intérieur. Quant à Gonaba lui-même, il prit la décision de ne plus retourner à Bangui et de « partir vivre avec d'autres gens. Partir chez les Pygmées, chez les Babingas, chez ces animaux de Babingas ».

La suite de l'itinéraire de Gonaba obéit donc à un double mouvement d'attraction et de répulsion : rejet de l'humanité fourvoyée et corrompue par la « civilisation » et quête dans « le silence de la forêt » d'une pureté perdue qui conduit le héros à séjourner neuf ans dans une tribu babinga.

Mais la rupture avec le « monde civilisé » n'est pas définitive puisqu'à la fin du roman Gonaba, transformé, reprend le chemin du retour...

On remarque que dans ce premier roman Etienne Goyémidé revient sur la vieille opposition entre la civilisation et la barbarie pour préconiser le relativisme culturel, la tolérance et l'ouverture. Sujet rebattu, dira-t-on à juste titre. L'auteur ne manque pourtant pas d'originalité qui s'attache à briser les schémas traditionnels à travers lesquels on aborde le problème (Civilisation/Barbarie; Occident/Afrique; Blanc/Noir) et procède à un recentrage (en Afrique, chez les Noirs d'un même pays) qui apporte une lumière opportune pour une meilleure compréhension du racisme. Tout en indiquant de manière subtile que l'ennemi n'est pas toujours le Blanc ou l'Occident et qu'il nous faut accepter de renoncer aux boucs émissaires et aux faux-fuyants pour prendre la vraie mesure de nos tares, Le silence de la forêt est un éloge émouvant de la fraternité qui doit régner entre les hommes. On ne manquera d'être frappé par l'utilisation astucieuse de l'humour et de l'ironie dans la critique du progrès qui au lieu d'épanouir l'homme le rapetisse, la critique du progrès qui au lieu de rapprocher les hommes les divise et, en définitive, les isole d'eux-mêmes. Un roman sans prétention, qui mérite d'être lu pour sa fraîcheur. Guy Ossito MIDIOHOUAN

[*] Roman, Denoël, 1977, 172 p. [1] C'est nous qui soulignons [2] A propos de cette ambivalence conflictuelle, le sujet oppose son « moi social » à son « moi vrai », p. 83 [3] Nous ne pensons pas, comme l'écrit J. Dejeux dans sa Bibliographie méthodique et critique de la littérature algérienne de langue française, 1945- 1977, Alger, S.N.E.D.), pp. 182-183, qu'il s'agisse d'une reddition à l'Etat; après avoir intellectualisé sans succès ses instincts et ses comportements dans une recherche d'une issue à son ambivalence, le sujet sombre sans espoir dans un repli définitif sur lui-même. [4] Le discours dans L'escargot entêté est invariablement distribué entre un lyrisme délirant et un rationalisme rassurant; un discours clair-obscur qui recoupe l'ambivalence du sujet et le rend insaisissable et ondoyant [5] Le roman se déroule en six jours. Dans un texte aussi plein de symboles, on peut bien se demander s'il ne s'agit pas là, selon certaines mythologies et croyances, d'un acte de renaissance pou le sujet; de mentionner ce dernier point de vue n'implique aucune affirmation de notre part. [6] Il y a lieu de procéder à un relevé exhaustif, certes fastidieux qui dépassera le cadre exigu de notre propos et montrera la richesse et la modulation des signifiants et signifiés qui caractérisent la sujet et ses réseaux obsessionnels. [7] Cette phrase revient dans le texte et marque respect mécanique et monotone de l'activité professionnelle du sujet. [8] Pour névrosé qu'il soit, le sujet a fait de la « lucidité » une arme dans sa résistance au quotidien. N'est-ce pas cette lucidité qui serait source de ses névroses. [9] Le sujet-narrateur assume en même temps la fonction métalinguistique de « critique »; il nous fait part de ses propres réactions à ses comportements et finit par s'autoqualifier. [10] Voir tableau p. 119 [11] ibid. [12] Nous pensons à « L'escargot entêté, névrose individuelle ou fable politique ? » de Hédi Bouraoui, cité par J. Dejeux, Situation de la littérature maghrébine de langue française, Alger, O.P.U., 1982, p. 106. [13] Dans L'homme aux rats, S. Freud rapporte, séance après séance, l'analyse d'un cas de névrose obsessionnelle dont « le point nodal est une histoire des rats ». Freud en arrive à établir entre autres choses que « le rat c'est le pénis », « des enfants », et parfois « la peur de la maladie ». Voir Freud, L'homme aux rats, journal d'une analyse, Paris, P.U.F., 1974. Faut-il rappeler que dans la mythologie chinoise, le rat représentait déjà le phallus ? [14] « Connaissez-vous la nuit, Dr Sano ? Non, n'est-ce pas ? Moi, je la connais bien : je l'ai rencontrée. Et tôt, j'ai six ans Dr Sano... Ma mère en préparant le petit déjeuner, constate que le pot de confiture est vide... Elle me punit : m'enferme dans le réduit à outils ... M'y oublie plusieurs jours... Enfin, c'est ce que j'ai cru : plusieurs jours, une nuit infinie... Et il y avait là un rat, oui, un rat... Lorsqu'elle est venue me libérer, elle était en larmes. Elle m'a supplié, demandé pardon de m'avoir oublié une journée entière. Elle avait, disait-elle, l'intention de me libérer au plus tard à midi. Mais un malheur était arrivé : à peine étais-je enfermé, on lui avait annoncé la mort de mon père... En tout cas, mon père mort, je ne l'ai pas vu : dans son lit, c'était un gras rat que j'ai aperçu avant de m'enfuir... » L'écart, Paris, Présence Africaine, 1979, pp. 29-30. [15] Soulignons au passage la nette similitude entre ces deux personnages. [16] « Les proverbes algériens dans L'escargot entêté de R. Boudjedra », in Algérie-Actualité, 1982, no 893. [17] Il s'agit d'un groupe de Pygmés « capturés » et « dressés » à l'initiative du pouvoir pour prendre part à la fête nationale du 1er décembre à Bangui. |